ミリタリー・ミニチュアシリーズ

AFV

フランス軍

|

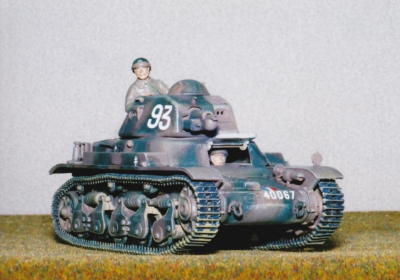

ルノーR35 軽戦車 1/35スケール プラモデル グンゼ産業製 歩兵師団直協用として、自動車メーカーとして有名なルノー社が開発した歩兵戦車です。 WWⅡ開戦前のフランスでは、国防方針が歩兵による絶対防衛一辺倒であったため、戦車は歩兵に付随する支援兵器であると言う戦略思想でした。 このR35軽戦車はそうしたコンセプトで誕生した戦車で、速力は遅いものの当時としてはかなりの重装甲で、歩兵直協戦車としての性能は満足できるものでした。 ところがいざ実戦となるとその低い機動力(最高速度で20kmh!)や貧弱な攻撃力が仇となり、戦術的に勝るドイツ軍に次々と各個撃破されてしまいます。 フランス降伏後はその多くが稼働状態にあり相当数がドイツ軍に接収されました。 ただ何せドイツ軍とフランス軍とでは戦車の用途が基本的に違うのでドイツ軍は自軍の機甲師団の主力とすることはせず、もっぱら後方支援や訓練用に使用したそうです。 WWⅡのフランス軍戦車、丸っこいスタイルが何とも優雅で気に入っています。 とても小柄なキットで、短砲身37mm砲がそれに輪をかけて『軽戦車!』を主張しているようです(笑)。 個々の性能では当時のドイツ軍主力の軽戦車と比べて決して遜色はなかったんですが、用兵の優劣で圧倒されてしまった不運な戦車でもありますね。 |

オチキスH35  オチキスH35  オチキスH39  オチキスH39 |

オチキスH35 & H39 軽戦車 1/35スケール プラモデル グンゼ産業製 ルノーR35軽戦車とスタイルが非常に似ていますが、こちらは歩兵直協用とは別の掩護戦車としてオチキス社が開発した騎兵戦車です。 当時フランス軍では歩兵直協用の歩兵戦車と、従来の騎兵に置き換わる索敵・掩護用の騎兵戦車とに兵科が別れていて、戦車を集中運用した戦車師団と言う発想がありませんでした。 そのためこのオチキスH35は、スペックそのものはルノーR35とさして大差ないにも関わらず騎兵戦車として配備されたものです。 オチキスH39はこのH35の主砲を強化した長砲身37㎜砲を備えた改良型です。 騎兵の強化を目指したこれらの騎兵戦車は、後に機械化された軽機械化師団の中核となりました。 しかしその編成は中途半端で結局戦車の分散化を招いただけのものとなり、高度に戦車の組織的運用を成したドイツ機甲師団の前には無力でした。 フランス降伏後はルノーR35同様多数がドイツ軍に接収され、後方配備や自走砲改造などを受け大戦末期のノルマンディ防衛戦でも前線で戦ったという記録が残されています。 小柄な車体に丸っこいスタイル、寸詰まりの短砲身など、ルノーR35と本当によく似ています。 長砲身改装されてようやく戦車らしくなりましたが、それでもやはり小さいですね。 ルノー社は自動車メーカーとして有名ですが、このオチキス軽戦車は兵器メーカーが開発したもので、主に機関銃の製造などを手掛けていました。 ちなみにオチキスとはフランス語読みで、英語読みに直すと『ホッチキス』となります。 文房具のホッチキスはこのオチキス社が開発したWWⅠ当時の機関銃の仕組みから考案されたものだそうです。 余談でした(笑)。 |

|

ソミュアS35 中戦車 1/35スケール プラモデル Heller製(フランス) WWⅡ直前の1939年当時、世界で最も優れた戦車の一つです。 中戦車ながらも装甲が最大で55㎜もあり最高速度も40kmhの快速、主砲の47㎜砲は当時最新鋭の対戦車砲で非常にバランスが整った装備を有していました。 ドイツ軍にとってもまともな戦車戦ではかなり分が悪かったそうです。 ところがこれほど強力な戦車でありながらオチキスH35と同じく騎兵戦車として軽機械化師団に分散配備されてしまったことから、実戦ではやはりドイツ軍の機動戦術に圧倒されてしまいました。 いかにもフランス軍の戦車と言った優雅なスタイルでその実力も申し分なし。 実戦ではあっという間に壊滅してしまったため、運用さえしっかりしていればもっと活躍できたのでは?と思っています。 兵器の優劣だけでは戦争に勝てないことを証明する形となってしまい、せっかくの高性能が運用の拙さで発揮できずに終わってしまった、実に不運な戦車です。 |

|

シャールB1bis 重戦車 1/35スケール レジンキット MB Models,inc.製(アメリカ) 1940年の西方戦線において、ドイツ軍・連合軍にあっておそらく最強の戦車。 少なくとも当時のドイツ軍の地上兵器でこの戦車を撃破する手段はなく、もっぱら空軍の支援を受けて各個に撃破していく他なしの状況でした。 私の最もお気に入りの一つです。 オールレジンキットだったので砲塔部分の戦車兵ハッチが開閉できなかったため、ここだけエレール製の『ソミュアS35』の砲塔を使用しました。 戦車兵後方の歩兵は別キットです。 珍しいフランス歩兵のキットがあったので一緒に乗せてみました。 フランス兵のアドリアン35型ヘルメット、なかなかどうしてかっこよくて好きですね。機能的にはドイツ軍の方が上なんでしょうが。 |

大英帝国軍

|

歩兵戦車Mk.Ⅱ マチルダⅡ 1/35スケール プラモデル タミヤ製 WWⅡ前、イギリス軍は戦車を高速機動用の『巡航戦車』と重装甲支援用の『歩兵戦車』用途に分けて使用することを基本としていました。 『マチルダⅡ』はその歩兵戦車の一つです。 初登場はドイツ西方電撃戦で、この時有名なロンメル将軍率いるドイツ軍をその重装甲で蹴散らす活躍を見せました。 後に活躍の場は北アフリカ戦線に移り、初期の戦闘ではイタリア軍を蹂躙しましたが、そこにまたしてもロンメル将軍が登場。ドイツ軍と熾烈なシーソーゲームを演じました。 兵士たちからはドイツ軍の攻撃をことごとく跳ね返すことから『戦場の女王』と呼ばれ大いに頼られたそうです。 WWⅡ通じあまりパッとしなかったイギリス戦車にあって勇名を馳せた戦車の一つです。北アフリカ戦線が主な活躍の場であったため、砂漠仕様で組み上げてみました。 僚車である『クルセイダー』と並べると砂漠戦の雰囲気が出て楽しいものです。 |

|

歩兵戦車Mk.Ⅲ ヴァレンタイン 1/35スケール プラモデル ドラゴン製(香港) マチルダⅡの後継車両として登場した歩兵戦車です。マチルダⅡ同様に主戦場は北アフリカで、ロンメルのアフリカ軍団と戦いました。 一部の車両はオーストラリア軍向けに太平洋戦線に送られ日本軍と戦い、これを撃退した記録が残されています。 『ヴァレンタイン』の名はイギリス陸軍省に設計書提出がなされた日が2月14日であったため、と言うのが通説だそうですが、他にも諸説あるみたいです。 マチルダⅡと同じく北アフリカ戦線仕様で組んでみました。 砲塔がマチルダⅡに似ています。歩兵戦車のルーツと言ったとこでしょうか。 |

|

巡航戦車Mk.Ⅵ クルセイダー 1/35スケール プラモデル イタレリ製(イタリア) クルセイダーⅢです。北アフリカ戦線でロンメルのアフリカ軍団と戦いました。 思っていた以上に大柄な戦車でした。巡航戦車だけあっていかにも俊足っぽいスタイルが好きです。 欲を言えば、機銃装備の補助砲塔があった Ⅰ型を手掛けてみたかったですね。 多砲塔戦車好きのサガですが・・・・・・(笑) |

イタリア軍

|

カーロ・ベローチェ CV35 1/35スケール レジンキット Mini Art Stusio製(香港) WWⅡ全期間通じてのイタリア陸軍主力戦車です。開戦時、保有する戦車のうち75%の保有率であったとか。 武装が機銃2丁のみ。戦車と言うより完全に装甲車ですね。 で、結果は見るまでもなく、大量配備されたせいで戦線のいたる所に送られ、どの戦線でも敗退を続けました。 これで本気で戦争しようとしたことにある意味驚愕させられます。 ハイ、伝説のイタリア軍主力戦車です。 実はWWⅡ前のエチオピア戦争でも大量に使われましたが、そのエチオピア軍に対しても敗退を続け、毒ガスを使用してようやく勝てたという逸話も・・・・・・。 一応、戦車師団を構成する車両なので正規の戦車兵はいるのですが、ポーズがかっこいいイタリア兵があったので乗せてみました。 ホントはこんな組み合わせはないんですが、何というか、まぁ雰囲気でとらえてください(笑)。 |

|

カーロ・アルマート M13/40 1/35スケール プラモデル タミヤ製 北アフリカ戦線におけるイタリア軍の主力戦車であり最良の戦車。 それでもイギリス軍の敵ではなく敗走を続けた悲劇の戦車です。 ・・・・・・と言ってしまえば格好もつきますが、事実この戦車で戦線を突破したとか、イギリス軍を駆逐したといった逸話はほとんど聞かれません。結局、ドイツ軍あっての北アフリカ戦線でした。 ある意味、WWⅡにおけるイタリアのヘタレっぷりを象徴するかわいそうな戦車ですね。 スタイルはとにかくクラッシクで確かに近代戦には不向きな感じです。 でもまたそこがマイナー志向抜群でいいんですが。 |

赤軍(ソ連軍)

|

T-28中戦車 1/35スケール プラモデル ICM製(ウクライナ) 赤軍初の多砲塔戦車です。 見るからに強そうな姿ですが、実戦ではほとんど役に立ちませんでした。 砲塔が多い分重量が増え、機動力が落ちたために装甲を薄くして・・・・・・。結果、対戦車ライフルでも撃破されるという哀れな末路を辿りました。 ゴージャスな武装とはウラハラの使えない戦車の一つです。当時、各国がこぞって開発しましたがどの国も結果は散々で、以後二度と開発されることはありませんでした。 いつの世もシンプル・イズ・ベストなんでしょうね。 |