鉄道徒然

急行列車

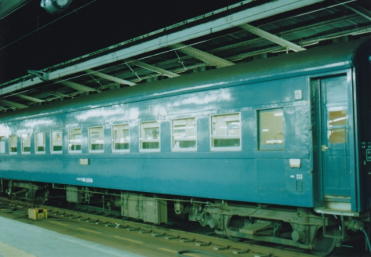

名古屋駅に到着した長野発『きそ4号』 名古屋駅 1982.10.23 夜行『きそ7号』が前身の『きそ3号』 名古屋駅 1982.12.30 |

急行 きそ 名古屋-長野・直江津間を結んだ、中央本線(西線)と信越本線の急行列車です。 昭和22年(1947)6月に名古屋-松本間の夜行準急として初登場、翌・昭和23年(1948)に長野行きとなりましたが、『きそ』の名称が付いたのは11年後の昭和34年(1959)9月のことでした。 昭和41年(1966)3月に急行格上げとなり、ここに急行『きそ』が正式に誕生します。 急行『きそ』はもともと需要が非常に多かった名古屋−長野間の夜行列車として登場したことから、急行格上げ後しばらくは夜行1往復のみに止まっていました。ところが昭和43年(1968)10月のいわゆる『ヨン・サン・トオ』ダイヤ大改正に伴う急行列車の総称愛称化で夜行3往復を含む一挙8往復半もの大所帯となり、以後名古屋発着の急行列車としてその存在感を示しました。 昭和47年(1972)3月には、寝台車連結の最終夜行『きそ』が直江津まで延伸、翌昭和48年(1973)の中央本線名古屋-塩尻間の電化に伴う昼行列車の電車化など発展を続けていましたが、このころが急行『きそ』の全盛期でした。 中央本線の電化は結果的に振り子電車を投入した特急『しなの』の増発を促し、急行『きそ』は徐々に削減されていきます。 昭和57年(1982)11月のダイヤ改正では夜行列車から寝台車が外されモノクラスの編成となった上、この夜行1往復と早朝の下り中津川-長野間のみの1.5往復にまで減便、往年の活況はすっかり過去のものとなってしまいました。 昭和60年(1985)3月14日のダイヤ改正で夜行『きそ』が廃止、以後中央本線に夜行列車が走ることはなく、名古屋発着の名門急行『きそ』の名称は消滅しました。 |

『きそ』は走った

名古屋駅発着の急行列車ということで、木曽福島や塩尻・松本までの間の需要が非常に多かったとされる『きそ』

これは当時の中央本線が非電化で、気動車が特急・急行列車として活躍していたことと無縁ではなさそうです。

山岳路線である中央本線では、気動車特急と急行とでスピードの差が大きく出るわけでもありませんので、停車駅の差で特急『しなの』と急行『きそ』との共存が成立できていたのかもしれません。

しかしそれも中央本線電化により特急『しなの』が振り子電車に置き換えられカーブでも高速走行ができるようになると状況は一変、電車化されたとはいえ昼行『きそ』とのスピードの差は歴然となり次々と『しなの』に吸収、活躍の場は夜行に限定されてしまいます。

結果的に『きそ』は、誕生が夜行列車でありその終焉もまた夜行列車であったという数奇な運命を辿った列車であったろうと思います。

急行『きそ』には筆者がまだ子供だった頃、父親の仕事の関係で夜行『きそ』で長野まで行った思い出があります。

学校が夏休みだったこともあって、かなりの乗車率で、しかも夜行列車なのに冷房なしということも災いし、相当に寝苦しかったことを覚えています。

また名鉄の自動扉に慣れていた筆者にとって、この古ぼけた客車の手開け式の扉や、車両最後尾の開放デッキにビックリしたものでした。

冷房完備の寝台車も連結していましたが、我々親子は当然普通座席車。

乗車後すぐに寝台車まで『探検』しに行きました(笑)。

当時、子供心にも寝台車は憧れの的で、いつか絶対乗りたい!と誓ったものでした。

それでも走行中に窓を開け、夜の外気を座席越しに当たる心地良さは格別でした。

すっかり降りた夜のとばり、風を切る音、夜風のにおい、そして走行音・・・

どれをとっても夜汽車そのものでした。

(以下の写真は、このエピソードとは関係ありません)

名古屋駅 1982.1.17  名古屋駅 1982.10.31 |

名古屋駅で出発を待つ『きそ7号』 先頭から郵便車、荷物車、旧型寝台車、旧型客車を連ねた古めかしい編成は、近代化が推し進められていた名古屋口発着の列車群にあって、逆に目立つ存在だった。 |

夜汽車 同じ夜行列車であっても、寝台車が連結され ているということがその列車の格が一段上に あることを示していた時代でもあった。 時代の流れとともにこれらの車両は淘汰され ていく運命にあったとはいえ、35年ほど前の 日本では、はこういった『夜汽車』が当たり 前のように全国を駆け回っていた。 筆者が撮影した昭和57年時点ですでに車齢30 年近く経っており車体の疲れは覆うべくもな く、その寿命が近いことを感じさせる。 それでもこれらの古ぼけた車両を連ねた列車 には、『これから夜道を走るぞ』と言った一 種独特の雰囲気があった。 |

名古屋駅 1982.1.17  名古屋駅 1982.10.23 |

名古屋駅 1982.10.31  名古屋駅 1982.1.17  名古屋駅 1982.10.31 |

『夜行列車』を醸し出す車両 晩年の『きそ』に連結されていた車両はいずれも、寝台車は昭和36年(1961)に初登場した三等寝台車両、座席車に至っては昭和26年(1951)から生産が始まった急行型車両の生き残りである。 開放デッキに手開け式扉、座席車は扇風機のみで非冷房。 現在の感覚では信じられないことではあるが、当時としては乗客のニーズにこたえた最新の装備であった。 昭和57年(1982)11月15日ダイヤ改正で全国一斉にこれら旧型寝台車は急行運用から外され、かつ座席車も新型客車へと転換された。 『きそ7号』もこれら新しい編成に置き換えられたものの名称は『きそ3号』と減便され、3年後の廃止を迎えることとなる。 |

『東海1号』 静岡駅 1990.8.18 |

急行 東海 東海道本線東京-静岡間を結ぶ、文字通り東海道を走る電車急行です。 前身は昭和24年(1949)に運転開始した東京−名古屋間の夜行準急ですが、昭和30年(1955)に『東海』の名称を与えられて正式に準急『東海』となりました。当時は東京-名古屋間4往復体制で結んだ列車でしたが、一部は大垣まで足を延ばしていました。 昭和41年(1966)3月に急行格上げされて後、昭和43年(1968)には、東京-御殿場間の急行『ごてんば』の登場により、一部が国府津まで『東海・ごてんば』として併結運用がなされました。 昭和47年(1972)3月、『東海』はそれまでの名古屋着から全列車静岡止まりとなり、その運用に暗雲が立ち込めるようになります。 もともと新幹線の補完的な役割を担っていたため、後年国鉄がより新幹線重視に舵を切った結果『東海』は新幹線と全区間並走していたことが仇となり、昭和55年(1980)10月、『東海』は2往復が削減され2往復体制となってしまいます。 その後、急行『東海』の退潮傾向は顕著となります。 昭和60年(1985)、永らく併結されていた急行『ごてんば』が廃止、翌・昭和61年(1986)には12両編成が11両に減車、6年後の平成4年(1992)、8両編成にまで減車され次第にその存在意義を失っていました。 走行区間が圧倒的な新幹線区間とかぶっていたことも災いしましたが、それ以上に東名間の高速バスの台頭が一気にこの急行『東海』の命脈を縮めてしまったことは否めません。 平成8年(1996)3月、『東海』は特急に格上げされ、急行『東海』は消滅しました。 その特急『東海』も、中距離輸送で高速バスに圧倒され、平成19年(2007)廃止、東海道線上から『東海』は消えたのです。 |

『宗谷1号』 宗谷本線名寄駅 1990.8.16  『宗谷1号』 名寄駅 1990.8.16  『宗谷2号』 名寄駅 1990.8.16 |

急行 宗谷 札幌-稚内間をおよそ6時間かけて結ぶ気動車急行です。昭和35年(1960)7月、準急『宗谷』として初登場しました。 昭和36年(1961)10月、いわゆる『サン・ロク・トオ』のダイヤ大改正で『宗谷』は急行格上げとなりここに急行『宗谷』が誕生します。合わせて走行区間も函館-稚内間となり、全国の急行網整備の一翼を担いました。 誕生当時、『宗谷』は真っすぐ北上し稚内へ向かいましたが、その途上、滝川、旭川と言った分岐点を通ることから、その分岐先へ向かう急行列車との併結運転が設定されました。 ひとつは滝川から分岐する釧路行き急行『摩周』、もう一つは旭川から分岐する網走行き急行『オホーツク』。いわゆる3階建て列車です。 これは分割併結運用が容易な気動車であればこその芸当で、函館発車時、これらの3急行合わせると15両もの長大編成となりました。 昭和39年(1964)10月、相方の『摩周』『オホーツク』が特急格上げになると『宗谷』は単独運転を開始、編成も1等車(現在のグリーン車)を含む8両編成となり、ようやく急行としての体裁が整えられるようになります。 その後『宗谷』は稚内方面を結ぶ唯一の急行として安定した走りを続けましたが、変化が現れたのは昭和56年(1981)10月。 この年、函館-札幌間の特急設定に伴い『宗谷』は20年ぶりに札幌-稚内の運転区間に戻ります。更に昭和60年(1985)にはそれまでの気動車から客車編成に置き換わったものの所要時間で問題があったため昭和63年(1988)、再び気動車編成に戻されるなど、その動きは慌ただしいものでした。 平成1年(1989)、天北線廃止に伴い急行『天北』が『宗谷』に編入され、一貫して1往復を維持していた急行『宗谷』は2往復となりました。ところが3年後の平成4年(1992)、このうちの1往復が別名称の『サロベツ』とされほどなく1往復体制に戻されます。 平成12年(2000)3月、『宗谷』は特急格上げとなりここに急行『宗谷』は消滅しました。 様々な事情で目まぐるしく変転し続けた『宗谷』でしたが、誕生以来変わらない札幌-稚内の運転区間は特急『スーパー宗谷』が受け継ぎ、気動車特急中最長の走行距離を誇る特急として現在に至っています。 |

|

急行 比叡 名古屋-大阪間を結ぶ数少ない名古屋口発着の電車急行です。準急として昭和27年(1952)登場して以来、一貫して名古屋-大阪を結んだ列車でした。一部は神戸まで足を延ばしていました。 昭和43年(1962)3月に急行格上げされて後、『比叡』は8往復を数えるほどにまでに成長、ヘッドマーク付き、ビュッフェ連結の堂々たる12両編成で名古屋口の東海道本線を疾駆しました。 昭和39年(1964)の東海道新幹線開業以降も『比叡』の8往復体制は生き残りましたが、昭和47年(1972)3月のダイヤ改正で4往復に減便、晩年は2往復8両編成となり往年の姿は消えてしまいました。 昭和59年(1984)2月1日、東海道本線の名門急行『比叡』は廃止、特急への置き換えなどもなく、『比叡』の名称は消滅しました。 当時愛知県に住んでいた私は、京都へ向かう場合必ずと言っていいほどこの『比叡』を利用しました。 新幹線や近鉄よりも安い上に、2時間という所要時間も京都往復する分には特に大きな問題とはなりませんでした。 そのため『比叡』廃止の報に接した時の衝撃は今もって忘れられない思い出となっています。 『比叡』 名古屋駅 1982.11.14 |

|

急行 あがの 福島-新潟間を磐越西線経由で結ぶ気動車急行です。 と言っても晩年の『急行あがの』は、急行区間が磐越西線に入っての郡山-五泉間となっており、福島-郡山間と五泉-新潟間は快速列車運用でした。 磐越西線は、途中会津若松や喜多方といった中核都市があり、郡山から喜多方までは電化され列車本数も比較的多いのですが、喜多方から先は非電化で一気にローカル色が強くなるという二面性を持った路線でした。 そのため福島口発着の急行列車として新潟まで直通するこの『あがの』は非常に貴重で、典型的な都市間輸送を担った急行列車でした。 急行『あがの』は昭和34年(1959)に福島-新潟間の準急として誕生し、その2年後には早々と増発、7年後には急行格上げとなり磐越西線の重要性と歩調を合わせるかのような発展を遂げました。 名称は磐越西線に沿って流れる阿賀野川に由来しています。文字通り阿賀野川を走る列車です。 磐越西線の急行列車として長く活躍した『あがの』でしたが、昭和60年(1985)に2往復とも快速格下げとなり急行『あがの』は消滅しました。 現在もこの快速『あがの』は磐越西線で健在ですが走行区間は会津若松-新潟間に短縮され、往年の面影はありません。 『あがの3号』 喜多方駅 1984.3.27 |

|

急行 まつしま 上野-仙台間を結ぶ上野口発着の東北本線急行列車。山形行き急行『ざおう』との併結運転も行っていました。 昭和57年(1982)6月の東北新幹線暫定開業後も東北本線上の昼行急行として生き残り、都市間連絡に活躍しました。 昭和60年(1985)3月14日の新幹線上野-大宮間が延伸開業されると『まつしま』もその役目を終え廃止されました。 上野から仙台まで約5時間を要しましたが新幹線暫定開業後も根強い人気があり、延伸開業による廃止撤回の陳情があった話は語り草となっています。 『まつしま1号』 上野駅 1984.3.26 |

|

急行 アルプス 新宿-松本間を結ぶ中央本線筋の急行列車。辰野で飯田線に入る急行『こまがね』との併結運転も行っていました。 首都圏発のスキー列車として気動車急行時代の昭和30年代は若いスキーヤーたち御用達のような活況を示したとのこと。 夜行列車も設定されており、こちらは松本から大糸線に入り南小谷まで足を延ばしていました。 小谷温泉や白馬スキー場への直通列車として重宝されていたようです。 信越本線筋の急行『信州』がいち早く特急『あさま』に置き換えられ消滅したのとは対照的に、この急行『アルプス』は特急『あずさ』と中央本線上でしばらく共存することができました。 それでも時代の流れに逆らうことはできず、『あずさ』の増発や特急『かいじ』の新設もあり徐々に活躍の場を失い、平成14年(2002)12月1日に廃止されました。 首都圏発着の急行としては非常に息の長い列車でした。 『アルプス12号』 大糸線南小谷駅 1984.3.22 |

|

急行 さんべ 山陰-九州間を結ぶ長距離急行列車です。 鳥取を始発とし、山陰本線をひたすら西に向かい九州に乗り入れるという、現在の感覚では考えられないような運用でしたね。かつてはそれだけの需要がこの路線にもあったということでしょうか。 行き先は小郡だったり博多だったり熊本だったり様々でした。 夜行列車も設定されていましたが、こちらはいち早く昭和55年(1980)には廃止され、以後、鳥取-博多間の昼行運転のみとなりました。 平成9年(1997)11月に急行『さんべ』は廃止、山陰-九州を結ぶ優等列車は特急『いそかぜ』がしばらくの間担いましたがその『いそかぜ』も平成17年(2005)に廃止、以後この区間に優等列車は走っていません。 名称の由来は鳥取県にそびえる名峰・三瓶山から来ています。 『さんべ2号』 熊本駅 1979.12.31 |

『日南号』宮崎駅 1986.4.20 |

急行 日南 日豊本線の都市間連絡に活躍した急行列車です。 かつては博多・大分から宮崎への主要な速達列車でしたが、特急『にちりん』への置き換えなどで次第に活躍の場が狭められ、昭和57年(1982)11月には昼行列車が全廃、夜行の客車列車のみの運用となりました。 夜行急行『日南』はかつて大阪-宮崎間を結ぶ長距離列車として誕生、昭和50年(1975)に門司港-西鹿児島に置き換わり、以後鹿児島本線を走る急行『かいもん』とともに九州内夜行列車の双璧として活躍しました。 平成5年(1993)3月18日、急行『日南』は同じ夜行列車・特急『ドリームにちりん』への置き換えにより廃止されました。 その『ドリームにちりん』も平成23年(2011)3月12日の九州新幹線開業に合わせて廃止、九州内から定期夜行列車は姿を消しました。 |

『べにばな3号』米坂線今泉駅 1988.8.18 |

急行 べにばな 仙台-新潟を仙山線・米坂線経由で結ぶ、典型的な都市間連絡の急行列車です。 この『べにばな』の誕生は昭和57年(1982)5月と比較的新しいのですが、前身は同じ路線内を走った急行『あさひ』から引き継がれたものです。 この昭和57年は上越新幹線が開業し、新幹線列車の愛称が『あさひ』『とき』となった年です。 つまり『べにばな』は新幹線開業によって誕生した急行列車と言えます。 このころはまだ多くの急行列車が活躍していた時期で、新幹線開業即在来線優等列車廃止とはなり得なかった時代でもありました。 かつては仙台・新潟という大都市圏を結ぶ沿線にとって重要な速達列車でしたが、全国的な地方路線の斜陽傾向に歯止めがかからず、この『べにばな』も平成3年(1991)8月をもって快速に格下げとなり、急行『べにばな』は消滅しました。 名称の由来は山形県の特産品であり県花である紅花から来ています。 美しい響きを持った名称だと思います。 |