�S���k�R

�s��̒��̃��[�J���� �`�ߌ����E�앐���x���`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����w�@1990.10.2 |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�w�s��̒��̃��[�J�����x�Ƃ́A�S���I�s��Ƃ̌́E�{�e�r�O���̒����w�I���w�͎n���w�x�̒��ɋL����Ă����t���[�Y�ł��B

�E���i�Ŗ��@���ȑ�s��̓S���H���ƁA�q�̓I�ȕ��i�̒���������������炸�̗�Ԃ�����n�����[�J���S�����Ƃ��Z�������w�s��̒��̃��[�J�����x�Ƃ������t����B

���Ƃ������Ȃ����d�s�v�c�ȋ����ł��B

�S�����͑����ĒʋΒʊw�q�̏�~��S���Ă���̂Œ��[���ł����G���܂��B���ɒn�����[�J�����͒ʋ����ʊw�q�̔�d���������߁A��Ԃ͒��[�͖����A���̓K���K���Ƃ����̂�����̕��i�ł��B���ɂ͒��[�݂̂Œ��Ԃ͈�{����Ԃ�����Ȃ�����R�������������i�������j�̂悤�ȋɒ[�ȃ��[�J����������܂����B

�ߌ�����앐���x���͉��l�ߍx�̑�s�s�ɂ���Ȃ��������n�����[�J�����̂悤�ȃ_�C���ʼn^�s����Ă���A�܂��Ɏ�s���̒��̃��[�J�����ł��B

���ɒߌ������x���Ȃǂ͕����Q�N�i1990�j�����ł��x���_�C���łP���X���������Ȃ��i������30�����j�A���݁i����30�N�j�ł͉��Ƌx���_�C���͒��Q�{�A�[���P�{�̂R�����i�����͂X�����j�Ƃ��Ă��������ɕC�G����悤�ȃ��[�J�����Ԃ�������Ă��܂��B

���̂��Ƃ��t�ɍŋ߂̔鋫�w�u�[���ɏ���ċr���𗁂тĂ���ƌ����̂ł�����A���̒��������������Ő������ϖe����̂��킩��Ȃ����̂ł��B

�ߌ�-�����@1990.10.10  ����-�ߌ������@1990.10.10  �ߌ��w�@1990.10.10 |

�s��𑖂�s�v�c�ȓd�� �ߌ����ł͒����Ă���������3���Ґ��̓d�Ԃ������Ă���B���ꂾ���ł��[�����[�J�������A���x����C�ʼnY�x���Ƃ��Ȃ�ƒP�s�̃N���n12�`�d�Ԃ��v���o�������̂悤�ɑ���o���p������ꂽ�B �ߌ����o�Ēߌ����삠����܂ł̓}���V������A�p�[�g�A���Ǝ{�݂������A�Q�^�d���P���ł����̏Z��n�𑖂�����i�͂���Ӗ��V���[���œc�ɂ̃��[�J�����Ƃ͂܂��Ⴄ�Ɠ��ȕ��͋C�������Ă����B �Ƃ��낪�ߌ�������o��ƏZ��n�炵�������͍��R�Ə����A�H��n�тւƓ˓�����B�����Ȃ�ƈ��Q�^�d�����Ɏ���Ƀ}�b�`���Ă��܂�����ʔ����B ����A�Z��n���D�u�Ƒ����Ă����J�i���A�F�̍��d�^�d�Ԃ����̍H�ƒn�тɓ��荞�ނƁA�������Ă��̃~�X�}�b�`�����ۗ����Ă��܂��A�ʂȈӖ��ʼn��Ƃ��s�v�c�ȕ��i�ƂȂ����B ���ł͂��̃Q�^�d���J�i���A�F�̓d�Ԃ͂Ȃ��A�X�e�����X�ԑ̂ɉ��F���т��܂��������\�V�^�ԗ������̈ꕗ�ς�������H��𑖂��Ă���B |

�ߌ����͓��C���{���ߌ��w�����w������7.0�q�̖{���ƁA���w-�C�ʼnY�w��

1.7�q�A��������-����1.0�q�̂Q�{�̎x�������H���ł��B

���Ƃ��Ƃ��ߌ��Ս`�S���Ƃ��đ吳15�N�i1926�j�ɊJ�Ƃ������S���ŁA���������̎��S���������ł������悤�ɁA�펞�����̂��ߏ��a18�N�i1943�j�ɍ��S�ɕғ�����܂����B

���̒ߌ����A���ł͂��̓��قȉ^�s�H����_�C���̂������ł�����Ƃ����ό��X�|�b�g�Ƃ��Ē��ڂ𗁂т�悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃɂ���ߌ��w���o�Ē��Ȃ����ƂȂǂقƂ�nj����Ȃ����l�H��n�т̈�p�ɓ����Ă����A�������i�͂ƌ����ƍH��Q��c���ɂЂ��߂��^�́A�ݕ����A�ʂĂ͋��l�^�͂�]��ŗї����鋐��ȃR���r�i�[�g�ƂЂ�����D�F�ŁA�ŋߗ��s��i�H�j�́w�H��G���x�̏�ƂȂ��Ă��܂�

�ߌ��w�@1990.6.23  �ߌ��w�@1990.10.2 |

�ߌ��w�̃Q�^�d�E�N���n12�` �ߌ��w�̃z�[���͒n���K�Ɠ�K�̓�w�\�������A���̒ߌ����z�[���ւ͈�K�̓������D�������������A��K�̒ߌ������D�������߂Ēʂ�Ȃ��Ɠ���ł��Ȃ��B ����͂��Ă̒ߌ��Ս`�S�����ォ��̖��c�Ȃ̂�������Ȃ����A���ۂ̂Ƃ���ߌ����͒ߌ��w�ȊO�S�w���l�E�����D�Ȃ̂ŁA�o�������ꃕ���ɗ}���Ă���_�ł͂��Ȃ荇���I�B ���̃N���n12�`�͊C�ʼnY�x������x�����x���̊ՎU���ԑтɌ����ĉ^�s����Ă������A�����U�N�i1994�j����V�����̂��߉^�p����O�ꂽ�B ����ɂ��Ă����l�s�ߌ���ƌ��������ׂ��i�����ƌ�������s��̐^�ŁA�ꗼ�̃Q�^�d���g�R�g�R�ƈ�����������Ă������Ƃ́A����̊�Ղ������̂�������Ȃ��B |

���̑��ɂ��ߌ����́A�N�_�̒ߌ��w�ȊO�͑S�w���l�E�����D�w�Ƃ�����s���ɂ��ւ�炸���Ȃ���قȌ`�Ԃ������Ă���A��������ڂ���Ă����ƂȂ��Ă��܂��B

���̂��Ƃɂ��ċ{�e�r�O���͒����w�����\�Q���L���x�̒��ŁA�w�ߌ����͓������o�����ߌ��w�Ƃ����\���ƍl�����ɂȂ��Ă��āA����ΗL���V���n�̏o�����ɓ�����̂��ߌ��w�Ȃ̂ł���x�Ɖ������Ă��܂����B

�Ȃ�قǁA���p�q���قڑS�čH��n�тɌ�����������p�̒ʋq���Ƃ���A������������p�X�|�[�g�̂悤�Ȗ����������Ă���̂őS�č��_�������܂��B

�ŋ߂ł́w�Ԃ��ߌ����p�X�x��r�[����Ԃ̉^�s�Ƃ��������炩�Ɋό���_���������ł��o���ꂽ�肵�āA�����̍H������ݐ��l�Ƃ����H������̒E�p��}���Ă���悤�ł��B

�����w�`�����Ɏc���O���a���g���` �����w�͉����ƌ��I�Ȓߌ����ɂ����āA���� �ٍʂ�����Ă���w�̈�B �܂��w�����炵�ēƓ��B �������铹�H����ꋞ�l�����ƌĂ�邩�� �̍����P�����Ȃ̂ʼnw�����w�����x�ƌ����Ƃ� ��A���ɕ�����₷���i���̋������P�����͌� �݂̍���15�����j�B ���Ȃ݂ɂ��̋��l���������邱�Ɩ�Q�q�悪�� ���ŁA�����ɎF���˂������N�������w������ ���x�̕���B �����ĉ��Ƃ����Ă���Ԃ̓����͂��̃K�[�h�� �̕��i�B �z�[���͕ϓN�̂Ȃ����̎���ʃz�[�������A�� �̉��ɂ͈�����ݓ����ƈ�C�Ɂw��O�� �a�̃K�[�h���x�������B �A�[�`�`�̒��̊Ԃɗ������݉���F�[������ �сA�������J�[�u���Ă��邽�ߊO�̖�������� �܂荷�����܂����Â��Ɩ������܂��Ĉ��ٗl �ȕ��͋C�������o���Ă���B �f���h���}�̃��P�n�Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃ��� �����ŁA���̊J�Ɠ������܂c����Ă��邱�� ���̋M�d�ȑ��݂Ȃ̂��낤�Ǝv���B  1990.10.2 |

1990.10.10  1990.10.10 |

�C�ʼnY�w�`�B�ꂽ�ό��X�|�b�g�` �C�ʼnY�w�͂��̖��̒ʂ�w�C�ɖʂ������ōH ��x�̉w�B ���l�^�͂��ꂷ��Ƀz�[��������Ă���A�� �z���ɉ���`���Ƃ��ꂱ���^���͊C�B �Ί݂͋���Ȗ��ߗ��Ēn�E��ŁA����܂��� ��ȐΖ��R���r�i�[�g���ї����Ă���B ���̂��Ƃ��ߔN�b��́w�H��G���x�Ƒ��܂��� �B�ꂽ�l�C�X�|�b�g�ƂȂ��Ă���͗l�B ���݂ł͗[�Ă��z���ɖ]�ޓ����p��w�ߌ��� �����x�����X�X���炵���Ƃ̂��ƁB �����Ƃ����̊C�ʼnY�w�͗אڂ��铌�ł̍H��] �ƈ��̒ʋΐ�p�H���ł�����̂ŁA�z�[���ȊO �͓��ł̕~�n���B ���̂��߉w�ɂ̊O�ǂ��납�w�ɂւ���ʗ��q�� ����Ȃ��B ���݂ł͓��ł̌v�炢�ɂ��A�w�Ɋ��z�[�� �̐�Ɂw�C�Ō����x�ƌĂ���ʋq�̂��߂� ��������������J������Ă���B ���S��������i�q�����サ�炭�͂��̊C�ʼnY �w�ɂ��Q�^�d�N���n12�`��������Ă������A ���x���ł̉^�p�I���ƂƂ��ɂ��̊C�ʼnY�x�� �ł̊�����������B |

1990.6.23  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1990.6.23 |

1990.6.23  1990.6.23 |

�������Ήw �ߌ����{���Ƒ��x���Ƃ̕���_�B ���̓����͂܂��������Ύn�����s���d�Ԃ����݂��Ă���A�J�[�u�̂��������z�[���Ŕ��Ԃ�҂N���n12�`�����邱�Ƃ��ł����B �i�炭�ߌ��n���̑��s���d�Ԃ̕���w�Ƃ��ċ@�\���Ă������A�{��������̍ۂ̋}�J�[�u���C�̍H�������s���͑S�Ď�O�̈��P�w����������邱�ƂƂȂ�A�������Ήw�̕���_�Ƃ��Ă̖����͏I�������B |

1990.6.23  1990.6.23 |

���x���p�̃z�[���͖{����̃z�[�����班�����ꂽ�ʒu�ɂ���A����n�������ɋ����ȃX�y�[�X�ɍ���Ă��邽�߂��Ȃ�J�[�u�������\���ƂȂ��Ă����B ���̂��ߖ{����������Ă���ꍇ�A�ʏ�̎Ԓ�20���̎ԗ��ł͎ԑ̂ƃz�[�������������ł����A���̂��Ƃ��Ԓ�17���̃N���n12�`�d�Ԃ������ߌ����ʼn^�p����Ă����ő�̗v���ł������B �������N���n12�`�d�Ԃ̑ϗp�N�������E�ɗ��Ă������Ƃ���A�����W�N�i1996�j�̉��C�H���ƂƂ��ɁA��s���Ō�̃Q�^�d�ƌ���ꂽ�N���n12�`���^�p����O��A�قړ������ɂ��̓�������z�[�����p���������B |

1990.10.10  1990.10.10 |

���w�`��s���̒��̔鋫�w�` ����ɐl�ƂȂǂȂ��A�{����������{�ő��s�������P�q���炸�ƃN���}�ŖK���ɂ͑S�����Ȃ����̂̓S�����g���ƍs���ɂ������Ƃ��̏�Ȃ��s�v�c�Ȕ鋫�w�B����������͕����Ă��\�����Œ����Ă��܂��B ���͍͂H�ꂪ�ї������Ă͉ݕ���Ԃ��^�s����Ă������A���ł͂�����p�~����Ă���B ���Ȃ݂Ɂw���x�Ƃ����w���́A��O�A���q�����ɋz�����ꂽ�w�x�m�����x�̑n�Ǝҁw��약�O�Y�x�̖��O�ɗR������B �ߌ����ɂ͂��̑��ɂ��A�w���x��w���P�x�ȂǓ����R���̉w��������A���ƂŖ���y�����l���������������w�������B ����͖����ŐV���ɑ��������y�n�ł��邱�Ƃ�����Ƃ��ƒn���ȂǂȂ��ꏊ���A�n�Ǝ҂₻�̌��т��܂��ĕt����ꂽ�̂ł͂Ȃ����ȂƎv����B �w���x���w��쑍��Y�x�������n�Ǝ� �w���P�x���w���c�P���Y�x���c�����n�Ǝ� �w���x���w��약�O�Y�x�ʖ��E������ |

�������Ήw�@1990.6.23 |

���s���̓d�Ԃ͏��߂��班�Ȃ�������ł͌����ĂȂ��A���a45�N�i1970�j�����̎����\�ł́w���[��W�������̑���15�`40�����x�Ɠ��X���鍑�d�_�C���ʼn^�s����Ă����B ���ꂪ20�N��̕������N�i1990�j�ɂ͕����ł�30�������x�܂Ō���x���Ɏ����Ă͂قڂQ���ԂɂP�{�̂X�����܂Ō��ցB ���ꂩ��22�N��̕���25�N�i2013�j�ɂȂ�ƁA�����łX�����A�x���͂Ȃ�ƒ��[�݂̂̂R�����ƁA����Ɍ����B����͂��łɂ�����Ƃ����鋫�w�_�C���ł���B ���肪�H��n�тȂ̂Œʋq�̐�ΐ����������Ƃ͍l����ꂸ�A��͂肱����N���}�Љ�ɃV�t�g��������̐����Ȃ̂��낤���B |

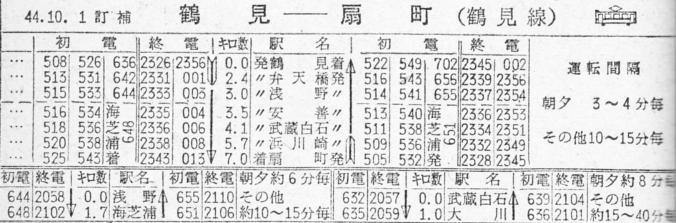

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߌ��������\�@���{��ʌ��Џo�Ł@���a45�N�V�������

��w ���s���ɂ���̂Ɂw���l�s���w�x�Ƃ��� �^�p����Ă���ߌ����̏I���w�B ���w�������悤�ɉ��l�s���w�Ɋ܂܂�� ����ɂ�������炸�A���{����̐V���w �͓����s����₱�̉��l�s����ԂɊ܂܂� �Ă��Ȃ��B �i��w�͍`��̉w�ŕi���ł͂Ȃ����� ��A�ڍ��w�͕i���̉w�Ŗڍ���ł͂Ȃ� �Ƃ��������G�ȋ抄�肪�����ł��s���� ����̂�������Ȃ��B ���w�Ɠ������l�����^�͂Ɉ͂܂ꂽ���� �Ȗ����n�̂قڐ^�ɂ���A���Z��n �Ȃǂ͑S���Ȃ��X�ɁA�ݕ�����ɐL�тĂ� �邱�Ƃ���܂�ōH��������̓r���ɍ~�� ���������̂悤�ȍ��o���o����w�ł��� ��B ���݂��ݕ���舵���͑������Ă���A�] ���ĉ^�c�̎�̂͂i�q�ݕ��Ƃi�q�����{�B �ݕ���舵���̂��߂̉w�]�ƈ��͂��邪�A �w���̂͌`�̏�ł͖��l�w�Ȃ̂ʼn��D�Ɩ� �͍s���Ă��Ȃ��B �����ƌ��I�Ȓߌ����ł͂��邪�A�I���w ����͂�F�X�ƌ��I�Ȏp�������Ă���B |

1990.6.23  1990.6.23 |

�앐���͓��C���{�����w���璆���{������w������35.5�q�̘H���ł����A���̂����r���̐K��w���番�ߌ����l���w�܂ł�����4.1�q���l���x���ƌĂ��앐���x���ł��B

�O�g���앐�S���Ƃ������S�ŁA���a�Q�N�i1927�j�ɊJ�Ƃ�����r�I�V�����H���ł��B�{�ݖړI��������̍����^���ł��芎�A���Z�����g�i���݂̑����m�Z�����g�j�P���ł����������Ƃ��瓖������ݕ��A������̂ƂȂ��Ă��܂����B

���̓앐�����ߌ������l�A�펞�����̕��j���珺�a19�N�i1944�j�ɍ��S�ɕғ�����܂����B

���Ȃ݂ɒߌ������w�̉w���́A���̐������̑����E��쑍��Y����Ƃ������̂ł��B

�앐���{���͉����n��̐l���}���ɔ����ė��q���v���啝�ɑ����T�^�I�ȒʋΒʊw�H���Ƃ��ĕϖe���Ă����܂������A���a�T�N�i1930�j�J�Ƃ̕l���x���͋��l�H�ƒn�т̑����ɂ����ĕς�炸�ݕ���̂̉^�s���������܂����B

���݂��앐���l���w�Ȃǂ͒ߌ����l���w�Ɠ��H���u�Ăĉw�ɂ����Ă��Ă��܂����A�앐���ƒߌ������Ȃ��ݕ����͕l���ݕ��w�Ō��߂��Ă��藷�q�����ݕ��D��̍\���ƂȂ��Ă��܂��B

�����\�����Ă��앐���{���̕��͒��Ԃł��ق�10���w�b�h�̍��d�_�C�����ێ����Ă��܂����A�l���x���Ƃ����Β��[�����������ނ˂P���ԂɂQ�{���x�A���Ԃ͂P���ԂɂP�{�Ƃ��Ȃ�ɂ��_�C���ʼn^�s����Ă��܂��B

�ߌ����̊C�ʼnY�x������x���ɔ�ׂ�܂��{���͑������̂́A��s���̂�������d��Ԃɂ����Ă̂��̉^�p�͊��S�ȃ��[�J�����ƌ�����ł��傤�B

�앐���l���w �ߌ����l���w�Ƃ͓��H������ł͂������� �Ɍ����Ă��邪�A�ߌ��w�ȊO�S�w���l�̒ߌ� ���ɑ�������͂��ĉ��D�Ɩ����s���w�� ���풓���Ă����B�s���h�~�̂��߂̉w���z�u ���������A���͓d�q�}�l�[�����̖�ڂ�S�� �Ă���B �w�ɂ̐^��𓌊C���ݕ��������˂Œʂ�A�� �����q�z�[���̐������ȕl���ݕ��w�ւ� �ʂ��Ă���A����ɉw�̔w�����s�������� �Y�Ɠ��H�����˂ł܂����ł���ȂǁA������ ���炩�ɉݕ���ʂ̏�ƂȂ��Ă���B �d�Ԃ���{�I�ɂQ���Ґ��ŁA�ߌ����{���̂R ���Ґ������Z����ɉ^�s�{�������Ȃ��� �߁A�ߌ����ȏ�ɋ������[�J���F���o���Ă� ��B |

1990.10.2  1990.10.2  1990.10.2 |

�l���x���͏��a45�N�i1970�j�����̎����\ �ł��w20���`40�����^�]�x�ƋL���ꂽ�f���C �Ȃ����d�_�C�����������A�ߌ������l�N�オ ����ɂ��������Ė{��������A�������N �i1990�j���_�Œ��[��15���w�b�h�A���Ԃ�30 �`60�����̂�������ɂ������d�_�C���� �Ȃ����B �����ߌ����̊e�x���ƈقȂ肱����͌��݂� �����ނ˂��̃_�C�����p����Ă���A�� ��Ȃ�̎��v�����邱�Ƃ�����������B ����ɂ��Ă����̎����\��������ƁA�n���� ���[�J��������O�Z�N�^�[�H�����Ǝv���� �قNJԊu�������Ă���B �n���H���Ȃ�Ƃ������A��s���ł��̂悤 �ȉ^�s�`�Ԃł��邱�Ǝ��́A���̓앐���l�� ��x�����ԈႢ�Ȃ��s��̒��̃��[�J������ ������B |

1990.10.2 |

������͒ߌ����l���w �����l���w�ł����ĉw���������앐���l ���w�Ƃ͈قȂ肱����͓������疳�l�w�� �������߁A�א������w�ɂ��A�W�D�����w���� ��������Ă����B �ݕ��͍��˂ⓥ�Œ��i�ł������A���q�� ��U�w���o�ċ����s�ē��ȓ��H��n��Ί݂� ���ǂ蒅���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������A�s�S �̒ʋq���炷��ƐM�����Ȃ����i������ ��Ȃ��B |

1990.10.2 |