�S���k�R

��R�c�� �`�Y�s�̐����Ɖ^�������ɂ����S�H�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ђˉw�@1986.3.7 |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

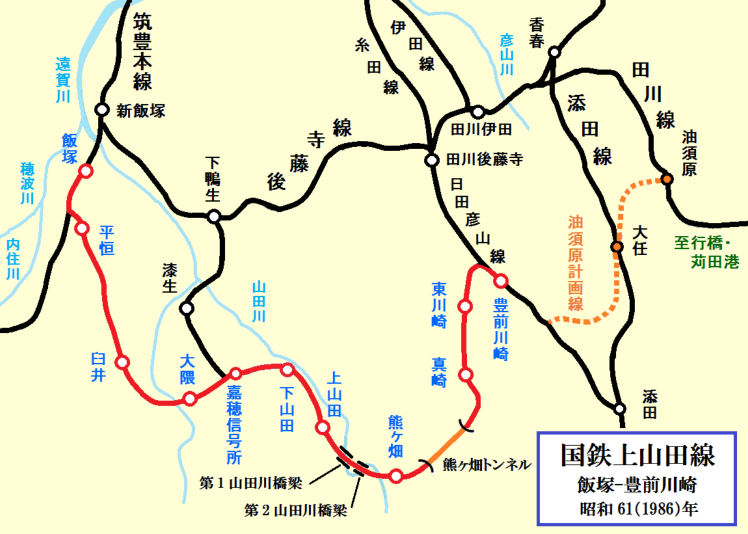

��R�c���́A���Ē}�L�{���ђˉw�i�������ђˎs�j�Ɠ��c�F�R���L�O���w�i�������c��S��蒬�j������ł����A�S��25.9�����̒n����ʐ��ł��B

���̕~�݂͌Â��A����28�N�i1895�j�̒}�L�S���̎�ɂ��ђ�-�P��ԊJ�Ƃ��n�܂�܂��B�}�L�S������B�S���ɍ������ꂽ��̖���31�N�i1898�j�ɂ͉P��-���R�c��5.4���������L�J�ƁA����34�N�i1901�j�A���R�c-��R�c��2.0�������J�Ƃ��܂��B

����40�N�i1907�j�̍��L�����A2�N��̖���42�N�i1909�j�Ɏᏼ-��R�c�Ԃ��}�L�{���ɕғ�����A�ᏼ-�ђ�-��R�c���}�L�{���ƂȂ�܂����B

���a�S�N�i1929�j�A�ђ˂�艄�L���Ă����}�O����-���c�Ԃ��J�Ƃ���ƁA�}�L�{�����ᏼ-�ђ�-���c�Ƃ����ђ�-��R�c�Ԃ͒}�L�{�����番���A��������R�c���������ɒa�����܂��B

���̂悤�ɔђ�-��R�c�Ԃ͉ݕ��x�����܂߂�ƂقڑS�Ė�������̂U�N�ԂɊ������Ă���A�����̓S�����Z�p�Œ}�L�̍ʼn����܂Ői�o�������̕~�݂̃X�s�[�h�͂��Ȃ葁���������Ƃ�������܂��B����͉�����ɊJ�B���Ă��������̒Y�z�Q�Ɩ��ڂɊW���Ă��܂����B

��v�ȒY�z�����ł��A���P�w�t�߂̏Z�F���G�z�A�O�H�ђˍz�A�P��w�t�߂̖����g�G�z�A���R�c�w�̌É͉��R�c�z�A��R�c�w�̎O�H��R�c�z�Ȃǂ̍����n�Y�z������A�ˁA�����̒Y�z���܂߂�Ƃ��т����������̒Y�z���Ђ��߂������Ă��܂����B

���ɓ����I���w��������R�c�w���ӂ͌����F�c���Ƃ����l��1,500�l�ɂ������Ȃ���ʕs�ւȊ����ł������A����28�N���̌É́E�O�H�Ƃ����������n�厑�{�̓��������ΒY�̐��Y���n�܂�Ɛl���������A�S���̕~�݂ł���ɔ��Ԃ�������吳�T�N�i1916�j���ɂ�1���l��˔j�B���ɌF�c���͑吳13�N�i1924�j�������{�s�����F�c���ƂȂ�܂łɔ��W���܂����B

��R�c���͂܂��ɐΒY�Y�Ƃ̋����Ƌ��ɔ��W���Ă������T�^�I�ȉ^�Y�H���������̂ł��B

���{�̔s��Ō}�������a21�N�i1946�j12���A��ł������{�o�ϕ����̌��Ƃ����X�ΐ��Y�������̗p����A�ΒY�͓S�|�E�d�͂ȂǂƋ��ɏd�_�I�ɗ\�Z�z���̑ΏۂƂ���܂����B�R�c�Y�z�����̉��b���邱�ƂƂȂ�A�ΒY�̐��Y�ʂ�����I�ɑ���A��R�c���̉ݕ��戵�ʂ��������Ă����܂��B�F�c���͏��a29�N�i1954�j�s�����{�s���A�l����3��7,000�l��i����R�c�s�ƂȂ�܂����B

�R�c�Y�z�̐ΒY�Y�o�ʂ͏��a32�N�i1957�j�ɖ�90��4,000�d���L�^�A����͐펞���������ΐ��ő�̏o�Y�ʂŁA�����������̎R��z�E�����z�Ȃǂ���Y�o���ꂽ�ΒY�����킹�Č����悭�^��������@���l������悤�ɂȂ�A���������{�������v�悪��̉����܂��B

���{�����͏�R�c���E�������Ő��Y���ꂽ�ΒY��k��B�̊��c�`�܂ʼn^�������邽�ߊ����̏�R�c���E��R�c�w�A�������E�����w��艄�L�����A�c������{���w�܂Ō��߂�����Ƃ����o�C�p�X���\�z�ł��B

�\�z���̂͂��łɑ吳11�N�i1922�j����n�߂��Ă���A���a32�N�i1957�j�A���S�̎�ɂ�茚�݂��n�܂�܂����B

���a41�N�i1966�j�A��R�c���͏�R�c-�L�O����11.5�������J�Ƃ��ђ�-�L�O���Ԃ̘A�����Ƃ��Ċ������܂����B�����Ɏ������̎���-���R�c��4.3�������J�Ƃ��܂��B���������̍��A����͂��ł��G�l���M�[�v���ɓ˓����Ă���ΒY�Y�Ƃ͋}���Ȑ��ފ����}���Ă��܂����B

�Ηz������ΒY�Y�Ƃɑ������̓��{���{�́A�X�N���b�v�E�A���h�E�r���h�����Ƃ���������̂�܂����B����͔�����ȘV���Y�z�̐����k���ƗD�ǒY�z�ւ̗Z���g��Ƃ������Y�z�������ĂŁA�����ȗ��̘V���Y�z���Ђ��߂������̒����Y�z�ɂƂ��Ă͒v���I�Ȑ���ƂȂ�܂����B�R�c�Y�z����O�ł͂Ȃ��A���a37�N�i1962�j�ɂ͑�������R�c�̎O�H��R�c�z���R�A���̌���������r���h�z�̍������ƘV���z�̃X�N���b�v�ɂ��u���ԂɕR���������l�����}�����܂��B

��R�c-�L�O��肪�J�Ƃ������a41�N�����A�R�c�s�̐l���͖�2���l�ɂ܂ŗ�������ł���A�������R�����܂��ĉ^�Ԃׂ��q�݂͂قƂ�ǂ���܂���ł����B���̂��߂��������J�Ƃ����V���͊J�ʌ��x���ݕ����^�Ԃ��Ƃ̂Ȃ��o�C�p�X���Ƃ��Ďc����Ă��܂��A����ɖ��{�����̌v�掩�̂����~�ƂȂ�܂��B

��R�c���͂��Ƃ��Ɣђˎs�ƎR�c�s�̗��Y�s�����ԘH�����������߁A��Ԃ��㉺11�����Ɨ��q���v�͂���Ȃ�ɂ���܂����B�Ƃ��낪��R�c-�L�O���Ԃ͏�R�c���Ƃ��Ē��ʂ����Ԃ��P���P�{�A������������̗�Ԃ��R�{���P���S������������܂���ł����B�ݕ��p�̘H���Ƃ��Ăقږ��l�̖�𑖂�悤�ȊՎU��Ԃł��邱�Ƃ��疳���炵����ʂ��Ƃł������A���ʓI�ɂ��̋�Ԃ�����Ă��܂������Ƃŏ�R�c���̌o�c���̂������s���Ȃ��Ȃ������Ƃ͔ۂ߂܂���B

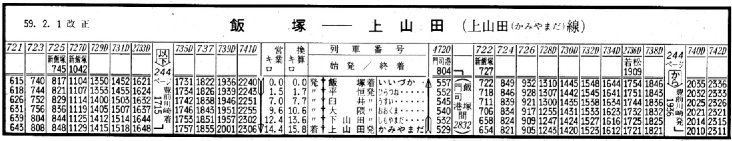

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��R�c�������\�@���{��ʌ��Џo�Ł@���a59�N5�������

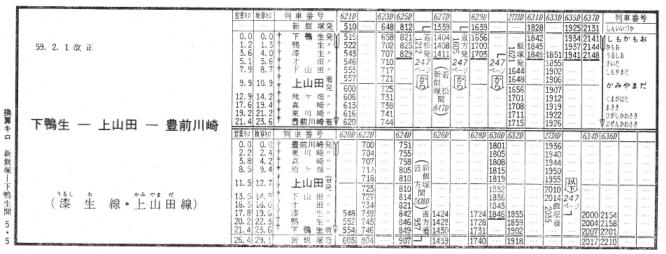

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E��R�c�������\�@���{��ʌ��Џo�Ł@���a59�N5�������

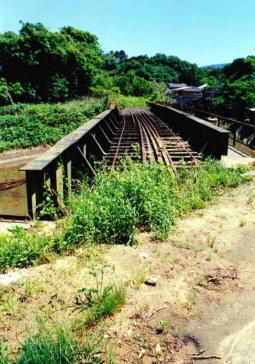

���P-�P��� ���̋�Ԃōł��ڂ���������̍\�����B ���P�w���o�ĂP�����炸�Ō����Ă���B�� ������ł����̓��قȎp�͖ڗ������B �����ƌ�ɂȂ��Ēm�������̓�̍\���� �́A���͋��O�H�Y�z���ۗL���Ă��������� ���@����ՁB |

1986.3.7 |

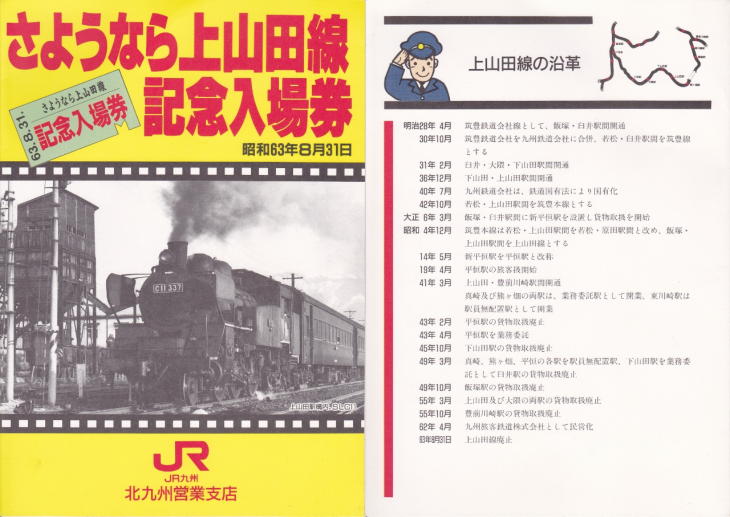

����31�N�i1898�j�A��B�S���̎�ɂ��J �ƁB����40�N�i1907�j�̍��L�����o�Ė���42 �N�i1909�j�ɒ}�L�{���̉w�ƂȂ������A���a �S�N�i1929�j��R�c�����}�L�{�����番���� ���ɔ�����R�c���̉w�ƂȂ����B ���a62�N�i1987�j�S���P���A���S�̕������c ���ɂ��i�q��R�c���̉w�ƂȂ������A���a 63�N�i1988�j�X���P���p�~�B |

1986.3.7 |

��B�S���̉w�Ƃ��Ė���31�N�i1898�j�J�ƁB ���̌�̍��L�����o�āA����42�i1909�j�N�} �L�{�����ᏼ-��R�c�ԂƂȂ������Ƃ���}�L �{����R�c�w�ƂȂ�B ���a�S�N�i1929�j�A�}�L�{�����ᏼ-���c�Ƃ� ��ɋy�єђ�-��R�c����R�c���Ƃ��ĕ����A �����̒��S�I�ȉw�ƂȂ�B ���a41�N�i1966�j�R��10���A���{�������v ��̈�Ƃ��ď�R�c-�L�O���Ԃ����L�J �ƁA�܂�����-���R�c�Ԃ����߂��������̐ڑ� �w�ƂȂ������A�������ʂɌ�������Ԃ͂P�� �R�����ɉ߂��Ȃ������B �O�H��R�c�z��i������Y�Y�n�Ƃ��āw�} �L�̉����~�x�Ƃ܂ŌĂ�傢�ɔɉh�����R �c�s���������A�Â��Y�z�������������߂Ƀr ���h�z�ƂȂ蓾���A�������R�ƕ��������� ����悤�ɐ��ނ��Ă������B ���a31�N�i1956�j�ɉ��z���ꂽ�w�ɂ͎R�c�s �̑�\�w�炵���R���N���[�g���̃��_���ȃX �^�C���ŁA�Â��ؑ��w�ɂ�����������R�c�� �ł͖ڂ��������݂������B ���̉w�ɂ����a63�N�i1988�j�X���P���̏�R �c���p�~�Ƌ��ɖ������I����B ���݉w�Ղɂ͒n��ĊJ���ɂ��A�R�c���U�w �K�فE�}���ق����Ă��A�S����\�͑S���c ����Ă��Ȃ��B |

1986.3.7  1986.3.7  1986.3.7 |

��R�c���̐Ԏ��o�c�͍��S�̃��[�X�g��ʂ̏�A�ł���A���ɌÉ͉��R�c�z���R�������a45�N�i1970�j�ȍ~���̉c�Ɛ��т͋}���Ɉ������܂��B���a40�N�i1965�j��3,300�l/���������A�����x�͂��̏��a45�N�ɂ�1,800�l/���Ƃقڔ����A���a54�N�i1979�j�ł�960�l/���𐔂���قǂ܂łɌ������܂����B

�ݕ��戵�ʂ����a40�N�x�ɂ�127���d�𐔂��Ă��܂������A���a45�N��26���d�A���a52�N�i1977�j�ɂ͉���1��5,000�d�ɂ܂ŗ�������ł��܂��B��R�c���̉ݕ��c�Ƃ͏��a55�N�i1980�j�p�~����܂����B

���x�W�����O�H��R�c�z�R�O�̏��a36�N�i1961�j��116�Ƃނ���D�ǐ���ł��������̂����a41�N�̐V���J�ʌ�͈����̈�r��H��A���a45�N��678�A���a54�N��1,451�ƔN���ƂɈ������Ă����܂��B���̌㏺�a57�N�i1982�j�ɂ�2,061��2,000���˔j���A�Ȍ㖈�N���S�̃��[�X�g��ʂɖ���A�˂�Ԏ����[�J�����ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B

���a59�N�i1984�j�A��R�c���͍��S�Č��@�̎{�s�ɂ��A�����x2,000�l/�������ƒ�߂���Q������n����ʐ��ɔF��A�p�~�ΏۘH���Ƃ���܂��B

���̎��ߗs�������O�Z�N�^�[���̈Ă��o����܂������A�A�����x��1,000�l/������Ă���ł͏�q�̌��I�ȑ����Ȃnj����߂�͂����Ȃ��A�܂�������w����Ďc�����^���x���s�����ł��������Ƃ���S��������f�O�A�p�~�����肳��܂����B

��R�c���͂i�q������̏��a63�N�i1988�j�X��1���A���S�o�X�]���ɂ��p�~����A93�N�̗��j�ɖ�����܂����B

�p���Ղ̊��p

��R�c���A���{���v����͔p�~�E�v�撆�~������炭��t�����̏�Ԃ������Ă������߁A���H���ǍD�Ɏc����Ă��܂����B

�����̈�\�𗘗p�����l�X�ȃC�x���g����N�J�Â�����킢�������Ă��܂��B

�g���b�R�t�F�X�^ ��������

��R�c���Ղ́A���F�����w���ӂɎc���ꂽ���H�𗘗p�����w�g���b�R�t�F�X�^and �������� in YAMADA�x�ŁA���N10�����{�Ƀg���b�R��Ԃ��^�s����Ă��܂��B

�Ö��s�g�o�w�g���b�R�t�F�X�^ �������Ձx

�ԑ��g���b�R���{����

���{���v����Ղ͌��݁A�������n���ꂽ���̈ꕔ���w�ԑ��g���b�R���{�����x�Ƃ��ă{�����e�B�A�c�̂��^�c����ό����ƂɊ��p����Ă��܂��B

�ԑ��g���b�R���{�����g�o

�ԑ�����w�ԑ��g���b�R���{�����̊e����x

��R�c���@���̌�

��R�c���p�~15�N��̕���14�N�i2002�j�T���ɁA����R�c��������K��Ă݂܂����B

�ђ�-�P��Ԃɂ͂��Ă̓S����\�̑����Y�Y�n��炵����\���U���ł��܂������A���R�c�w�͒c�n�����ɂ���ĐՌ`���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�܂���R�c�w���ӂ��ĊJ���ɂ��w�Ղ͎R�c�s���U�w�K�فE�}���قƂȂ��Ă���w�̍��Ղ͂���܂���B

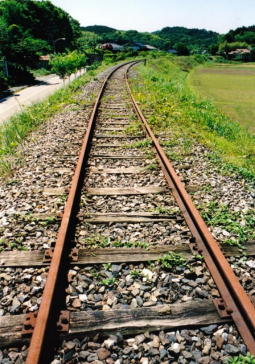

����ŏ�R�c�����̐V����Ԃ͔�r�I�����̈�\���c����Ă���A���̈ꕔ�͊ό��C�x���g�ɂ����p�����ȂǗǍD�ɕۑ�����Ă���悤�Ɍ����܂����B

2002.5.12 |

���P�w�Չw �z�[���̈ꕔ���킸���Ɏc����Ă���A�x���`��������ȈՑҍ��������Ă��Ă����B �߂��ɐΒY�ςݏo���Ɏg��ꂽ�ł��낤�R���x�A�̋��r�炵����\���c����Ă������P�����ꂽ�͗l�B ���݂͒n��̃��C�I���Y�N���u�̕��X�̎�ɂ���Y��ɐ�������Ă���  �@2002.5.12 |

�@�@�@�@�@�@2002.5.12  2002.5.12  2002.5.12 |

�O�H�Y�z�����グ�@����� �i���P-��G�ԁj ����R�c�������̒��ł����M���ׂ���\�̈�B���߂Ďԑ����猩���Ƃ��͂��ꂪ���Ȃ̂��F�ڌ��������Ȃ������B �ʐ^��O�𑖂铹�H�����Ă̏�R�c���̐��H�ՁB ����͂Q��c����Ă���A��r�I��^�̂P��̓t�F���X�ň͂������ŕt���̗ǍD�ȏ�Ԃŕۑ�����Ă���B ����ł�⏬�^�̂����P��͂قƂ�Ǖ��u��ԂŁA�߂��̏Z���ł��낤���A���r�̊Ԃ��Ԃ̃K���[�W����Ɏg���Ă����B  2002.5.12 �s�w��L�`�������@�@�@ �����グ�@����i�O�H�Y����B�{���j �ђˎs���P �����グ�@����Ƃ́A�����グ�@�𐘂��t�����y��̂��ƂŁA�ʏ�A�B�͕��s���ĂQ�{�J�킳��A�{���B���́A���C�A�ΒY�̔��o�A�A���B���͔r�C�y�ѐl���Ɏg�p����܂��B���̊����グ�@�͑吳����ɍ��ꂽ�ƍl�����A�㕔�̓��͕����͎c���Ă��Ȃ����ߏڍׂ͕s���ł����A���@�̗͂ɂ��ғ����Ă����Ƃ����Ă��܂��B �}�L�ł́A���݂ł��B�̊����グ�@����́A�e�n�Ɏc���Ă��܂����A��O�̂��̂͗������A���̂��̂̓R���N���[�g���������悤�ł��B���̊����グ�@����͒}�L�ő勉�ŁA���Ǝ��͗E�s�ȊO�ςŐl�X�������������Ƃł��傤�B |

2002.5.12 |

�P��w�� ���H�����Ƀz�[���Ղ̈ꕔ�ƊO���Ղ��c����� �����B ���݂����̃z�[���ՂƊO���Ղ͎c����Ă���� �l�B |

�ؒʂ���悤�ɂ��Đ��H�Ղ��c����Ă� ��A���̐�ɂ͐V���g���l�������݂��Ă����B ���̐V���g���l���͕���12�N�i2000�j���J��P ���A�Õ�M����������21�N�i2009�j�ɉ�̓P�� ����A���݂��̒n�ɓS����\�͂قƂ�ǎc���� �Ă��Ȃ��B �{�e�r�O���̑�\��w�����\2���L���x�ł́A �Õ�M���������� �u�[�R�ł͂Ȃ��������E�҂����Ƃ���� �@�������v �ƕ`�ʂ���Ă����B  �@2002.5.12 |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2002.5.12 |

| ��O�{�̘e������ ��R�c�����̐V���͓����ɗ͐ݒu���Ȃ��� ���ɂ����\����A�����z��ŕ~�݂���Ă���A ���H�Ƃ̌����n�_�͊��ȃR���N���[�g�̋��� �ŗ��̌����ƂȂ��Ă���B  2002.5.12 |

�@�@�@�@��R�c���ʂ�]���@2002.5.12 |

���̐�F�����g���l�� 2002.5.12 �@�@�@�@ |

�F�����w�t�� �̂ƕς��Ȃ����i�̒��A���Ă����ɌF�����w���������Ƃ������Ƃ�������\�͉���c���Ă��Ȃ��B �����A���̎c���ꂽ�z���̐��H�N10�����Ƀg���b�R��Ԃ�����A�q�������̊����Ƌ��ɉ������Â��Ă���B  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2002.5.12 |

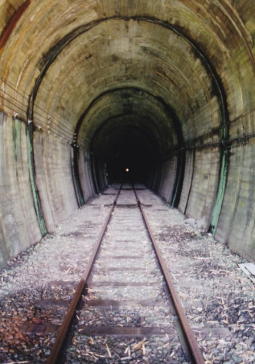

��R�c���Սő�̈�\�B �F�����g���l���͑S��1,710���̓S����p詓� �ŁA�v�H�͏��a41�N�i1966�j�B �F�����R�̗Ő����������Ȃ܂łɐ^�������X�g ���[�g�Ɋт��Ă���A�F�������E�^����o���� �炨�݂��̓�������獷�����ތ���������B �p�~����ċv�������߂��A�G����ӂɕ����� �͂������g���l�����ӂ̐��H�Ղ�g���l������ �ǍD�ɕۂ���Ă����ꋉ�̓S����\�Ƃ��ĕ� �����]�܂�Ă������̎����B  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2002.5.12  2002.5.12 |

2002.5.12  �@�^����̌����������@2002.5.12 ����16�N�i2004�j�W������10���ɂ����āA�g���l�����̐��H��170�d�i��3,400�������j��������Ƃ����ޓ������������B�Ɛl�͑��ݏZ�Ɠc��s�ݏZ�̂Q�l�g�ŁA������17�N�i2005�j�Q���ɑߕ߂��ꂽ���A�Ȍ�A�F�����g���l��������͗��[�Ƃ��t�F���X������ꗧ������֎~�ƂȂ��Ă��܂����B |

�F�����g���l���^�����  �F�������̌����������@2002.5.12 �F�������ƈقȂ���H�͓P������A�z������� �قǍ����Ȃ������B�z��Ɏc��Q�́A���H�Ղ� �������͎����Ԃ��������ՂƂ����������ŁA �n���̐l���_���Ƃ��Ďg���Ă���̂�������� ���B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2002.5.12  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2002.5.12 |

���ɏI��������{�����\�z

��R�c���͂��̉^�s�`�ԏ��������Ɩ��ڂȊW�ɂ���܂����B�_�C�������Ă�������悤�ɁA�V���𑖂�L�O�����ʂւ̗�Ԃ͂قƂ�ǂ����������ŁA��R�c����ʂ��đ����Ԃ͂P���P������������܂���ł����B�܂��R�c���͏�R�c�w�����ɗ��q���v���S���قȂ�A�킸������ł��ނ��뎽�����̕��Ɏ��v���������̂�������܂���B

�����Ă��̏�R�c���E����������鎞�A�K���ƌ����Ă����قǘb��ɏオ��̂����{���v����ł��B

���{�����������������w�����R�c���։��L���߂����A��R�c�w�������c�F�R���L�O���w�܂ʼn��L�A�X�ɖL�O��肩���Y�c����C�w���o���c������{���w�ւƌ��߂�����A����-�L�O���-���{���ԑ�����27�����̌v��H���ł��B

�ΒY�Y�Ƃ��܂��������������a32�N�ɍ��S�̎�ōH�����n�߂��A���a39�N�i1964�j�A�������S�����c�i�S�������c�j�Ɉ����p����܂����B���a41�N�i1966�j�A����-��R�c-�L�O���Ԃ������J�Ƃ��A�������˓c�w�A��R�c���F�����w�E�^��w�E�����w���V���ɐ݂����܂����B

���������̎����łɎ��ӂ̐ΒY�Y�Ƃ͂قڑS�ł��Ă���A�ݕ��E���q�Ƃ����v�͌v�擖���̌��ς�����啝�Ɍ����A���Ƃ��ƐΒY�̃o�C�p�X���ł������ɂ��ւ�炸�A���̉^�Ԃׂ��ΒY�͑S���Ȃ��Ƃ�����Ԃł����B

���̂��ߏ��a45�N�i1970�j�A�c��L�O���-���{���Ԗ�10�����̍H���͈�U���~����܂��B����ł��S�����c�͍H�����~�߂悤�Ƃ͂��܂���ł����B

���a48�N�i1973�j�V���A���{���v����̍ŏI�ړI�n���c�`�w���ӂɓ��Y�����ԋ�B�̍H��U�v�����肷��ƁA�}�L�n��ւ̒ʋq���v�č��S�����c�͏��a48�N�x����H�����ĊJ���܂��B����������͓S�����݂̗��R��ΒY�A���Ƃ����{���̖ڕW�����E�����A���炩�Ɏ�i�ƖړI�����Ⴆ������ł����B

���S�͊J�ƌ���Ԏ��m���ƂȂ邱�̐V���̎������ۂ������܂����A�Ȍ���S�����c�͍��̗\�Z�ōH�����p���A���a52�N�i1977�j���ɂ͘H�Ր����E�S���~�݂ȂǂقƂ�ǂ̋�ԂōH���͏I����Ă��܂����B

�]�@�͏��a55�N�i1980�j�����S�Č��@�̎{�s�ł����B���{���V���͉��ɊJ�Ƃ����Ƃ��Ă��A�����x4,000�l/���ȏ��Ƃ�������N���A�ł��Ȃ����肩�A�����ݎ��v���킸��300�l/�����x�ƎZ�肳�ꂽ���Ƃ��炱���ŏ��߂čH����f�O�A�v��͓�������܂��B���̌�A���{���w�������c����̑�R������n����ʐ��F��A���a60�N�i1985�j�A��C�w�������Y�c���̔p�~�A���a61�N�i1986�j���������p�~�A���a63�N�i1988�j����R�c���p�~�Ǝ��ӊ��̌��I�ȕω��Ŋ����ԋ߂��������̖��{���v����͊��S�Ɏ��c���ꂽ�������ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B

�i�q������A�L�O���-���{���Ԃ̖������͍��S���Z���ƒc�Ɉ����n���ꂽ��A�����P�N�i1989�j�A���������́i��蒬�E�Y�c���E��C���E�ԑ��j�ɖ������n����܂����B

���{���v����͂��̓����̖ړI������ɍ��K�i�ȘH���Ƃ��Č��݂���܂����B

�V�ݕ����ɓ��͂Ȃ��S�ė��̌����B�����z�����R���N���[�g���̖��ɏ�������K�i�̃��[���B�R�ɓ�����ƃg���l���Ŋђʁc�B

�ΒY�Y�ƑS�ł̉e���ʼnߑa�ɋꂵ�ޒn��̎���Ƃ͑S���������ꂽ���ɍ����ȘH���ł����B

���{���v����́A��U�����o������~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����̐���̓T�^�I�Ȉ��ł��낤�Ǝv���܂��B����͌v�擖���̎��ӊ����ǂ�Ȃɕς���Ă��v�掩�̂̕ύX�͈�ؔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��d�����������I�{��̕\��ɑ��Ȃ�܂���B

���݂���������������͓S���Ɍ��炸�����ʂɂ킽���ČJ��Ԃ���Ă��܂��B���{���v����Ɏc���ꂽ���K�i�̃R���N���[�g������z��́A����玕�~�߂̂�����Ȃ����ƓI���Ƃ̊댯����ق��Č���Ă���悤�Ɋ�������܂���B