鉄道徒然

漆生線 〜とある筑豊のローカル線〜

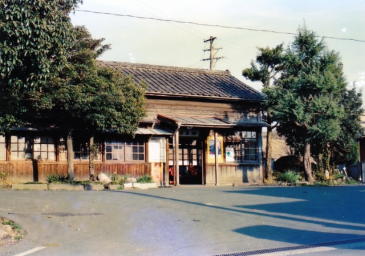

漆生駅 1986.3.7 |

|

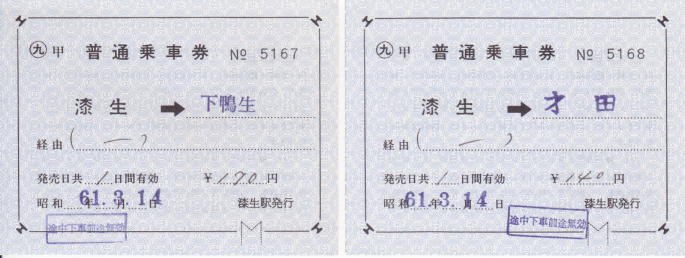

漆生線は、かつて後藤寺線下鴨生駅(福岡県嘉穂郡稲築町)と上山田線下山田駅(福岡県山田市)を結んでいた、全長7.9kmの地方交通線です。

筑豊地方に網の目のように張り巡らされた石炭運搬路線の中でも最南部を走る路線でしたが、その敷設は他の運炭路線同様古く、明治35年(1902)に九州鉄道の手により芳雄(現・新飯塚)-山野間が貨物線として開業。明治39年(1906)に鴨生で三井山野鉱が開坑すると早くも翌明治40年(1905)には官設鉄道となり、大正2年(1913)に筑豊本線貨物支線として上三緒-下鴨生-漆生間が開業、大正9年(1920)に漆生線と改称し芳雄-漆生間の旅客営業を開始しました。

鉄道敷設の経緯からも分かるように典型的な貨主客従の石炭運搬路線で、かつては漆生-稲築間の貨物支線も存在していました。

戦後、日本経済復興の鍵として国策とされた傾斜生産方式によって、鉄鋼と石炭に優先的に予算配分されるに至り、筑豊地区の石炭生産にも拍車がかかるようになります。漆生線もその影響を受けることとなり、山野鉱・漆生鉱などの炭鉱で増産された石炭を田川線を経由して苅田港まで運ぶ油須原線建設が計画されました。昭和32年(1957)、それまで終着であった漆生駅を下山田駅まで延伸させ、上山田線と結節、その上山田駅止まりだった上山田線を更に延伸し、日田彦山線豊前川崎駅を経て田川線油須原駅へ接続させるバイパス線建設が始まります。

昭和41年(1966)、漆生-下山田間4.3kmが開業、同時に才田駅と嘉穂信号所が設置され、同時に上山田線も上山田-豊前川崎間11.5kmが開業しました。しかしその頃、時代はすでにエネルギー革命に突入しており石炭産業は急激な衰退期を迎えていました。

漆生線沿線の炭鉱も例外ではなく昭和35年(1960)頃から中小の閉山が相次ぎ、昭和48年(1973)には最後まで残っていた山野鉱・漆生鉱も閉山、石炭産業は終焉しました。そのためせっかく開業した新線は開通後一度も貨物を運ぶことのないバイパス線として残されてしまい、さらに油須原線の計画自体も中止となり細々と旅客輸送を続けることとなってしまいます。

もともと山野鉱で生産された石炭を北九州市の若松駅まで運ぶ目的で施敷された鉄道なので、旅客営業は長らく新飯塚-漆生間の盲腸線として存続してきましたが、炭鉱の閉山とそれに伴う人口減少により旅客自体少なくなっていき、そこに貨物バイパスの目的で延伸されているので旅客需要などほとんど無い状態でした。

そのため漆生線の営業収支は常に芳しくなく、特に山野鉱・漆生鉱が閉山した昭和48年以降その収支係数は急速に悪化し、昭和53年度(1978)で2,608、翌昭和54年度(1979)では2,583と毎年国鉄のワースト5位以内に名を連ねる極度の赤字ローカル線に転落してしまったのです。

(収支係数とは100円の営業収入を得るために必要な営業費用の指数を指す。営業係数とも)

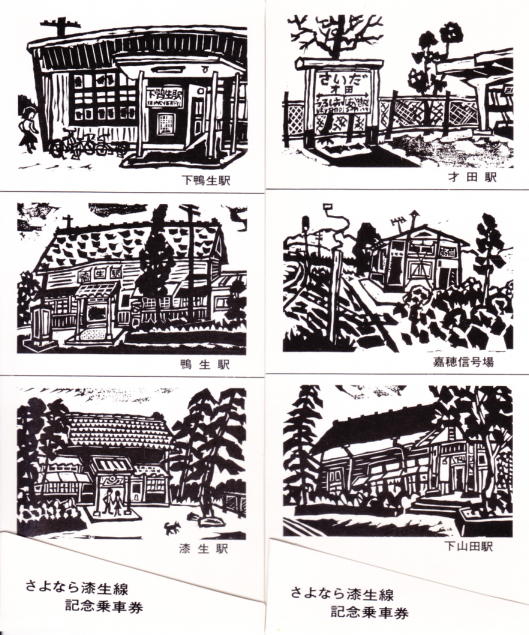

開業は昭和41年(1966)3月10日。油須原線 建設の一環として、漆生-下山田間の延伸の 際、途中駅として建設された。 もともとの敷設理由が貨物バイパス線であっ たため、敢えて人口希薄地帯を走るルートを 通っていた。そのため才田駅の利用客は当初 から極めて少なく、列車も多くは一つ手前の 漆生駅止まりで、才田駅に停車する列車は朝 2本、夕方1本の上下3往復あった。 漆生駅からは1.5kmと徒歩で20分ほどの距離 にあり、その間に大坪団地という集合住宅の 造成があったため、漆生線の第2次特定地方 交通線への保留で廃止が2年ほど延期された という経緯がある。 才田駅から先の嘉穂信号所までの間は人家も ほとんどなく、結果的にこの新線建設が漆生 線の命脈を縮めた一因ともなったことは歴史 の皮肉か。 才田駅は昭和61年(1986)4月1日廃止とな ったが待合室の屋根とホームの一部は取り壊 されず残されており、漆生線の遺構として現 在に至っている。 ここから西へ徒歩10分ほどの場所に、筑豊地 方最古の古墳である沖出古墳がある |

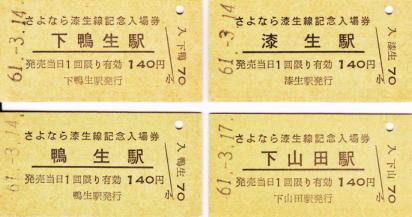

1986.3.14  1986.3.14  1986.3.14 |

昭和59年(1984)、漆生線は国鉄再建法の施行により廃止対象となる第2次特定地方交通線に認定されます。この時漆生線の輸送密度は492人/日と、営業キロ50km未満、輸送密度500人/日未満と定められていた第1次特定地方交通線の条件内にありましたが、路線の両端がつながっていたことや、当時才田駅近くに建設されていた大坪団地の利用者による将来の見込旅客数が516人/日と計上されたことから、奇跡的に輸送密度2,000人/日未満と定めた第2次特定地方交通線の条件内に入り、廃止が保留されたという経緯があります。

しかしこれは単なる数字のマジックであって、過疎による旅客減という実態は他の廃止路線と何ら変わるものではなく、廃止を免れることはできませんでした。

漆生線は昭和61年(1986)3月31日をもって営業を終了、4月1日廃止されました。

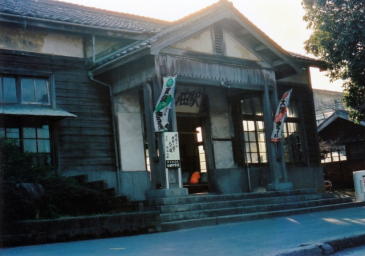

漆生方面への旅客需要はほとんどなかった が、上山田線内では飯塚市・山田市という地 方都市間輸送もあって、飯塚-上山田間は1日 11往復の列車が運行されており、それなりの 需要はあった。 昭和61年(1986)4月1日の漆生線廃止と同 時に分岐駅の機能を失い、上山田線単独の駅 としてJRに引き継がれたものの、2年後の 昭和63年(1988)9月1日、上山田線の廃止 に合わせて下山田駅もその役目を終えた。 その後、地域再開発とともに駅舎は取り壊さ れ、駅周辺には市営団地が建設されている。 かつての駅舎跡や鉄道跡といった下山田駅と しての遺構は全く残っていない。 |

1986.3.17  1986.3.17  |

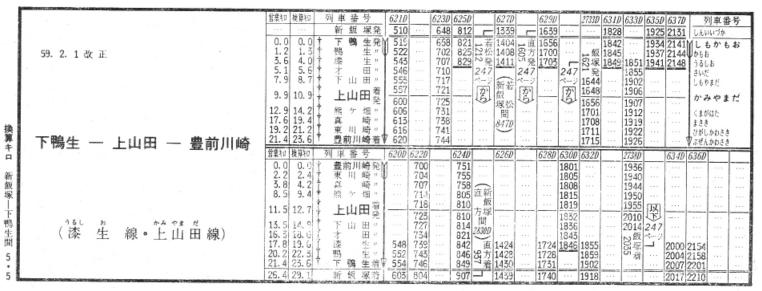

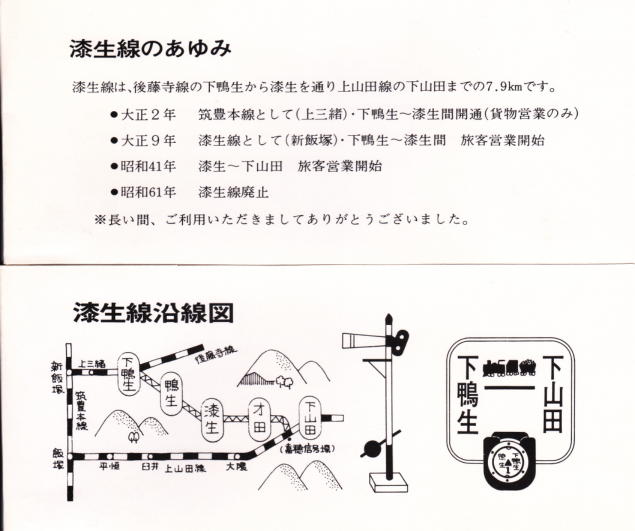

漆生線・上山田線時刻表 日本交通公社出版 昭和59年5月号より

|

| 何故か心に引っかかった漆生線 筑豊地方の国鉄路線の中でも特に目立つ存在ではなかった漆生線。 それでも何故か筆者の心の中にいつも引っかかるものがありました。そのため、この漆生線には廃止前に3度乗車し、廃止3年後の鴨生駅に1度行ったこともありました。 漆生線がまだ健在だったころの筑豊地方は、石炭輸送の名残で鉄道路線が複雑怪奇に絡み合いながら、それこそ縦横無尽に走っていました。しかしこれは首都圏や大阪圏のように人口稠密な地域を縫って走っているものとは全く異なり、ひたすら『石炭』という貨物を運ぶためだけに施敷されたもので、決して『人』を運ぶ目的ではありませんでした。 これは漆生線に限らず他の筑豊路線も同じで、炭坑という産業を失った以上運ぶべき客貨も失うというのは自然な流れであろうと思います。 しかもこの漆生線は幹線から延びた路線ではなく、筑豊本線から延びた二つの支線(上山田線と後藤寺線)を結ぶ営業キロも10kmに満たない又支線で、なお且つ国鉄の収支ワースト路線の常連でもありながらそのワースト1になったこともなく、同じ筑豊で常にワースト1を北海道の美幸線と争った添田線のように全国に名を知らしめたという事績もない、まさに目立たない超赤字ローカル線でした。 実際、廃止される直前の3月に3度訪れたにも関わらず、筆者と同じように廃止間近のローカル線に乗っておこうとした今で言うところの『乗り鉄』の姿は皆無でした。さすがに最終日3月31日のさよなら運転では賑わったそうですが…。 今思い返して見ても、当時なぜあれほどまでに漆生線に関心を持ったのかよくわかりません。ただ国鉄時代に廃止が決定され、その国鉄の消滅と歩調を合わせるようにして消えていこうとしたところに強烈な無常観を覚えてはいました。 そこに滅びの美学のような最期の輝きもなく、筑豊の片隅でただひっそりと消えゆくのみの、とある赤字ローカル線に一種の同情と哀惜を感じていたのかもしれません。 |

廃止直後の漆生線

JR発足直後の平成1年(1989)2月に、下鴨生駅からかつて鴨生駅に通じていた路地を歩いてみました。

1989.2.11  右の断ち切られた線路が旧漆生線跡 1989.2.11  さすがに踏切は舗装されていたが、線路やバラ スト、踏切標はそのまま 1989.2.11 |

下鴨生駅 モダンな作りの木造駅舎は当時はまだ健在。廃止前と違うのは正面の駅名標が立派なものに取り換えられていたこと。 漆生線廃止から3年経過していたにもかかわらず線路や踏切跡は残されたままで、行先表示標も『かもお』をペンキで塗りつぶしているだけなど、廃止直後の応急処置がそのまま手付かずの状態だった。  駅名標というより最早立派な表札 1989.2.11  せめて行先標くらいは…と思う 2001.5.5 |

1989.2.11  漆生方面の切通に残る線路跡 1989.2.11 |

鴨生駅 ホームを残すのみで、駅舎などは跡形もなかった。駅周辺の広さだけが繁栄した当時を偲ばせる唯一の遺構か。 駅舎のあった背後の丘陵地に向かうと、コンクリートで閉塞されていたレンガ造りの坑道跡が顔をのぞかせていた。  2001.7.21 |

漆生線 その後

廃止から15年後の平成13年〜14年にかけて、漆生線跡を辿ってみました。

公園整備された鴨生駅跡と漆生駅跡 鴨生駅跡、漆生駅跡ともに稲築町(当時)に よる施策で鉄道記念公園がつくられた。 以下、記念碑に刻まれた碑文。 鴨生駅跡公園 大正2年8月25日 旧国鉄漆生線の中間駅として 誕生し石炭の運搬や通勤通学に利用された駅 で、昭和61年3月漆生線の廃止にともない平成 6年度から平成8年度に鉄道記念施設を設置お よび樹木を植栽して町民のみなさまに愛され る芝生公園として生まれ変わりました。 稲築町 漆生駅跡公園 大正2年8月25日 旧国鉄漆生線の終着駅として 誕生し石炭の運搬や通勤通学に利用された駅 です。昭和30年頃からエネルギー革命で石炭 の運搬が減少して昭和61年3月漆生線され、平 成9年度に憩いの場として整備し町民のみなさ まに利用されている公園です。 稲築町  2001.5.5 |

鴨生駅跡公園 2001.5.5  漆生駅跡公園 2001.5.5 旧稲築町はこういった遺構の保存に積極的だったが、旧山田市はむしろ消極的なように見えた。新生嘉麻市はどういった施策を取るのだろうか…。この施設がいつまでも綺麗な状態で続いてほしいと切に願う。 |

2001.5.12  2001.5.5 |

才田駅跡〜漆生線最後の遺構〜 鉄道があったという記憶を強烈に呼び起こしてくれるのがこの才田駅跡。待合室の屋根やホームの一部は傷みが激しいが、ベンチはいまだ健在で座ることもできた。 2001年時点ではまだところどころ線路は残されていたが、現在は撤去されている。 ここから嘉穂信号所跡までの間は、路盤が走っていた築堤やコンクリート橋梁跡がいくつか残されており、確かに鉄路があったことを物語っている。  1986.3.14 30年以上前の出来事。 暮れなずむ春雨の中。 漆生駅から歩いてここまでたどり着き、待合室のベンチで雨宿りしながら漆生行き18時43分発の上り最終列車を待った日の記憶が今でも鮮明によみがえる、そんな小さな無人駅。 |

2002.4.6

2002.4.6  2002.4.6  2001.7.21 |

開昭和41年(1966)3月10日、油須原計画線の一部として敷設された漆生-下山田間1.7kmが漆生線と上山田線の重複区間となったため分岐信号所として開設。 昭和61年(1986)4月1日の漆生線廃止と同時に分岐信号所の機能を失い、上山田線下山田-大隈間2.8kmの閉塞境界型信号所としてJRに引き継がれたものの、2年後の昭和63年(1988)9月1日、上山田線の廃止に合わせて嘉穂信号所も廃止された。 上山田線廃止後も長らく放置され荒れるに任せた状態であったが、旧線路沿いを走る県道443号線の拡幅工事に合わせて、平成21年(2009)解体撤去された。  信号所内で使用されたと思しきベンチ 2002.4.6  漆生駅で使われていたものだった 1986.3.8 |

稲築町から嘉麻市へ

漆生線を失った稲築町はその後、鴨生駅、漆生駅があった場所を公園整備し、かつてここに鉄路があったことを後世に残す事業を進めました。また現在では、鴨生の山野鉱跡地、漆生の稲築坑跡地には巨大な大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーが建設されており、新たな産業育成にも力を入れています。

また、古来からの伝統芸能『山野の楽』では、少年たちが楽方として神社に舞を奉納し、福岡県では毎年各地で行われる『祇園山笠』一環として『稲築子供山笠』が町中を練り歩く一大行事として続けられています。

稲築町は平成18年(2006)3月に、隣接する山田市、碓井町、嘉穂町と合併して新たに『嘉麻市』として再出発します。市名の『嘉麻』は奈良時代から続く『嘉麻郡』から宛がわれたもので、非常に由緒ある歴史的な命名であったと思います。

一部にはこの市名を揶揄する集団もいましたが、近年の薄っぺらい平仮名市名、カタカナ市名、果ては郷土の歴史を無視した意味不明市名なんかに比べるとはるかに立派な命名だったと、ひとり拍手喝采したものでした。

新たに誕生した嘉麻市も過疎化と少子化の波に打たれ、自治体として大変苦労していると聞き及んでいます。それでも『山野の楽』に見られるような、子供を大切にする風土はとても爽快で頼もしく思います。今後も是非とも住みよい街となって栄えていくことを願ってやみません。

三井山野炭鉱跡 〜炭鉱と盛衰を共にした稲築町〜 三井鉱業所山野炭鉱は三井鉱山が手掛けた炭 鉱で、明治31年(1898)操業を開始した。 福岡県の三井三池、三井田川に並ぶ筑豊炭田 における三井系炭鉱の主力鉱の一つであっ た。 古くから遠賀川の水運にめぐまれていたこと で石炭産業の発展が著しく、鉄道敷節以降は その石炭生産量は飛躍的に伸び、当時の稲築 村の人口も急増した。 稲築村は昭和16年(1941)町制に移行し、昭 和35年(1960)には人口約43,400人を数える に至ったが、昭和48年(1973)の山野鉱閉山 とともに人口は激減、平成17年には約19,800 人と20,000人を割り込んだ。 昭和40年(1965)6月1日、山野鉱内でガス 突出事故が発生、それに伴う火災で坑内従業 員237名が死亡するという大惨事を引き起こし た。犠牲者458名を数えた2年前の三井三池炭 鉱炭塵爆発事故に続く大規模な死亡事故で、 九州の石炭産業は一気に傾くこととなる。 この事故では一酸化炭素中毒者が37名と三井 三池鉱事故の839名に比べ極めて少なかったこ とから、補償問題で苦しむ三井鉱山が故意に 救助を遅らせたとの風聞が立ち、人命軽視の 生産第一主義という非難に拍車がかかること となった。 現在、山野鉱で亡くなった犠牲者を悼む慰霊 碑が、稲築町平の町制40周年記念公園の旧山 神社跡に建立され、事故を後世に伝えてい る。 またこの慰霊碑は事故を風化させないため に、地元小学生たちによる清掃活動が毎年続 けられている。 |

2001.7.21  山神社跡に建つ慰霊碑 2001.7.21 昭和40年6月1日、山野炭鉱でガス爆発事故が起こり、坑内にいた552名のうち237名もの尊い命が一瞬にして奪われ、29名が重軽傷を負いました。この碑はこの事故で殉職された人々と山野鉱業株式会社創業以来、散華された人々を慰めるために建てられたものです。 稲築町 |

2001.7.21 |

稲築子供山笠 追い山に代表される旧稲築町の夏の風物詩、稲築祇園山笠。毎年7月の第3金曜日から3日間行われ、土曜日日曜日の2日間は子供たちによる山笠巡幸が行われる。 この日はちょうど鴨生駅跡公園を出発する子供山笠に出会うことができた。 あどけない容姿とは裏腹の威勢のいい子供たちの掛け声は、最終日の追い山を彩る祭りのクライマックスを想像させるのに充分。 神輿の『なつきちゃん』も子供山笠らしく、そのギャップもご愛嬌。 |

山野の楽 約750年前の毎年9月の秋分の日に、山野・若 八幡神社の宮馬場で開催される伝統祭事で、 鎌倉時代の寛元2年(1244)に宇佐八幡宮の 御分霊をこの地に祀った際、楽も一緒に伝わ ったと言われている。 昔は未婚の青年男子が楽方を担っていが、現 在は山野地区から選ばれた12名の氏子の少年 たちがその独特な装束で楽を奉納する。 |

2001.9.18 |

嘉麻郡役所跡と鴨生憶良苑  2001.7.21 遣唐使として唐から帰国した山上憶良が、奈良 時代の神亀3年(726)から天平4年(732年) までの6年間、筑前国主を務めた際の政庁跡。 歌碑に憶良の代表作が刻まれている。 銀も金も玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも 憶良は同時期に太宰帥として赴任してきた大伴 旅人とも交流が深く、この地に数多くの歌を残 した。嘉麻三部作はその代表で、この地が遠い 奈良時代から万葉花壇が発展した文明の地であ ったことを物語っている。 |

2001.7.21  2001.7.21 |

|

なつきちゃん 〜稲築町のマスコットキャラクター〜 ご当地ゆるキャラが広がる前に登場した、稲築町のマスコットキャラクター。 稲築町を流れる遠賀川の河童伝説をモチーフにしたキャラで、写真では見えにくいが肩に稲穂を担いでいる。 炭鉱のイメージが強い飯塚や稲築だが、その地名が示す通りかつては遠賀川流域に広がる大穀倉地帯で、現在でも稲作は盛ん。河童と稲となつきを併せ持ったこの『なつきちゃん』、実はパーフェクトキャラなのではないのか?と思う。 当時は町中のいたる所に『なつきちゃん』のオブジェが置かれ、標識にもプレートが掲げられており、町の明るい再生を願う人々の気持ちが具現化したキャラクターかもしれない。 個人的には、全国のゆるキャラグランプリに是非復活登板してほしい! |