鉄道徒然

三江線

口羽駅 1984.12.26 |

|

三江線は、島根県江津市と広島県三次市間を結ぶ全長108.1kmの陰陽連絡路線と呼ばれる鉄道路線です。

鉄道施設の歴史は古く、着工は大正15年(1926)石見江津(現・江津)から始まり、昭和12年(1937)に浜原まで順次開通しましたが、同年の日中戦争の勃発とそれに続く戦争の影響で工事は中断されます。

戦後、今度は三次側から工事が開始され、昭和38年(1963)に口羽まで開通し営業を開始しました。

ところがここで、この江津-三次間の計画路線は既存路線の赤字を理由に延伸工事が中断、さらには廃止対象路線に指定されてしまい、以後、江津-浜原間は三江北線、三次-口羽間は三江南線として全く別個の路線として運用されていくこととなります。

その後、地元の熱心な廃止反対運動が功を奏し、昭和39年(1964)に未開通区間の浜原-口羽間が着工、昭和50年(1975)に全線開通となり、ここに建設開始から49年を経てようやく三江線が完成しました。

|

三次駅 三江線を含め、芸備線、福塩線の列車が合流し、かつては広島と松江・鳥取方面を結ぶ急行『ちどり』の発着があった中国地方内陸部屈指の交通の要衝。 駅構内は広く、三江線・木次線といった陰陽連絡線の拠点駅としての風格を示している。 三江線乗り場は、ローカル線ではおなじみの切り欠き式ホーム0番線。 この日の8時16分発三次発江津行き2番列車は気動車1両による単行運転で、当時から利用客が少なかったことがわかる。 それでも国鉄では、ごくありふれた日常の風景だった。 今ではその0番線ホームもない。 1984.12.26 |

三江線の特徴として、かつての三江北線と南線が江の川に寄り添うようにして施設されているのに対し、新しい開通区間は鉄建公団の威力もあって高架・トンネルが多い高規格路線となっていることです。しかしその高規格路線は29.6kmにすぎず、カーブが多い旧線区間では列車の速度を落とさざるを得ませんでした。そのため当初から急行などの優等列車は全く設定されず完全なローカル輸送としての役割に甘んじる他ありませんでした。

|

江の川と長谷駅 かつての三江北線・南線の区間は終始江の川に沿って施設されているためカーブが多く、また橋梁も多かった。 そのため速度が上がらず、速達の陰陽連絡線としての機能を果たすことができなかった。 写真左に見える長谷駅は、当時仮乗降場として時刻表に載らない存在だった駅。 現在は下りの最終列車が午前9時台、上りの始発列車が午後14時台という摩訶不思議なダイヤで、秘境駅として有名。 1984.12.26 |

もともと人口密度が低い島根県石見地区の中でも特に人口希薄な地域を走るため当初より膨大な赤字が発生しており、昭和56年(1981)度の収支係数(100円の売上に要する経費)は1,086と非常に悪く、JR転換後の平成18年(2006)度でも726を計上するなど営業成績は芳しくありません。

国鉄時代はともかく、JR転換後もこのような状態が続くのは、ひとえに現在島根県が抱えている大きな問題と無関係ではありません。

すなわち、沿線人口の急激な減少です。

昭和60年(1985)から30年間の人口動態を見てみると、広島県全体では1%増加しているものの、三次市では約8%の減少。島根県に至っては県全体で約13%減少し、江津市では何と約24%も減少しています。

|

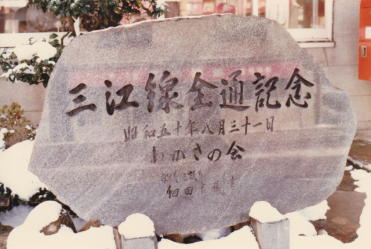

浜原駅 かつての三江北線終着駅。 三江線内では重要な拠点駅ではあるが乗降者数は少なく、むしろ8駅手前の石見川本駅が旧三江北線内では代表駅となっている。 駅前の『三江線全通記念』の碑が、悲願だった全線開通を49年目にして達成した喜びを今に伝えている。 1984.12.26 |

三江線に目を移してみると、1日平均の乗車人数は、平成4年(1992)の1,409人に対し、平成21年(2009)には324人と、この17年間で実に77%の減少、ほぼ4分の1にまで落ち込んでいます。

つまり、主要都市への人口一極集中と中核都市となるべき街の衰退が極端な形で現れているのがこの三江線の窮状であると思います。

加えて三江線沿線は自然災害の被害を受けやすい地形にあり、これまでも度々災害による不通期間の長期化や復旧費用の増大など、突発的な理由で業績悪化を招く事態が多く発生しました。

それでも三江線が今日まで存続できたのは、沿線道路の未整備による『代替輸送手段の欠如』という理由によるものです。現に山間にかかる沿線の国道や県道は総じて貧弱で、雪が多い厳冬期はそれこそ閉ざされた環境となってしまっています。

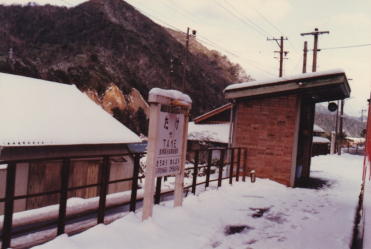

粕淵駅  乙原駅  竹駅 |

粕淵駅 旧邑智町の代表駅で、当時の県立邑智高校の最寄り駅でもあったことから通学の高校生たちの重要な足として機能していた。 その邑智高校も高校統廃合による再編で閉校となり、この駅に降り立つ高校生たちの姿は今はない。 ここにも少子高齢化に伴う人口減少の厳しい現実を見ることができる。 1984.12.26 乙原駅と竹駅 乙原駅は昭和10年(1935)、竹駅は昭和33年(1958)開業と、開業日にかなりの年月の差があるが利用実態は同じようなもので、1日の乗降者数は極めて少ない。 乙原駅で乗客が降り立った場を見たときはホッとした気持ちになった。 1984.12.26 |

しかし、平成28年(2016)9月29日、JR西日本は平成30年(2018)4月1日をもって三江線を廃止、代替輸送への切り替えを発表しました。

これで鉄道路線としての三江線の廃止は免れないものとなりましたが、地元では三江線の将来について何としても存続させるための模索を続けているそうです。

図らずも、人口減少と高齢化といった現在の日本の縮図を背負わされてしまった感のある三江線。

路線の存続は極めて厳しいと思われますが、鉄道は一度失われると二度と復活することはできません。

地域活性化の切り札として、何とか鉄路が残ってくれることを願いたいものです。